Die See ist das Leben und der Tod.

(Sprichwort von der Insel Sokotra)

Reisejahr 2020 | Lesezeit 13 Minuten

Jemen (Festland) – Hadibu – Hochplateau – Bucht von Dihamri – Südküste – Wadi Derhur – Detwah-Lagune

Im sehr in die Jahre gekommenen A-320-Flieger gibt es trotz Bordkarten mit Sitzplatzzuweisung freie Platzwahl. Neben mir sitzt ein junger Mann, der uns mit Gesten erklärt, wie man den Tisch herunterklappt, den angebotenen Tee ordert und mit Gesten den Landeanflug auf Sokotra darstellt.

Sokotra, „Arabisches Galapagos“ genannt, liegt 350 Kilometer vom jemenitischen Festland und 233 Kilometer von Somalia entfernt im Indischen Ozean. Hausherr über den Flughafen ist unübersehbar das saudische Militär. Am winzigen Gepäckband wird lauthals das Gepäck verteilt; Mikrowellen, Radiatoren und mehr werden so gestapelt, dass es schwer ist, sich zum Ausgang durchzukämpfen. Dazwischen begrüßen sich Männer, indem sie die Nasen aneinander reiben.

Auch wir werden bereits erwartet. Achmed, unser Guide, und Hussein, unser Fahrer, stehen im dichten Gedränge am Band. Da die Anzahl der Touristen äußerst überschaubar ist, halten sie kein Schild in der Hand, sondern kommen gezielt auf uns zu. Sokotra ist für Touristen ohnehin nur von Oktober bis April ein Reiseziel. Von Mai bis September wehen so starke Winde, dass nur Sokotri ihnen standhalten. Oft gelangen in dieser Zeit weder Schiffe noch Flugzeuge auf die Insel, sodass die Preise für Lebenshaltungskosten um das Dreifache steigen.

Ungewöhnlich heftiger Regen hat die Küstenstraße stellenweise durch Erdrutsche fast unpassierbar gemacht. Langsam drängen sich Lkw und Pkw an den Erdmassen vorbei. Aus einem entgegenkommenden Tankwagen läuft Diesel.

Land unter heißt es auch in den lehmigen Straßen der „Hauptstadt“ von Sokotra Hadibu. Kinder baden in den riesigen Wasserlachen, Männer waschen ihre Autos, Frauen versuchen trockenen Fußes um das Nass herumzulaufen. Unfertig wirkt der Ort, der zwischen dem Indischen Ozean und gezackten Bergen klemmt. Ein Eisverkäufer kurvt in seinem bunt bemalten Auto durch die mit Plastik vermüllten Straßen. Neben privaten Neubauten stehen die Schilder der Länder der arabischen Halbinsel, auf denen großartig Hilfsprojekte angekündigt sind. „Alles nur Schein für das Fernsehen. Nichts passiert“, erfahren wir später von Achmed.

Eine Stunde haben wir Zeit, das Gepäck abzulegen und tief Luft zu holen, dann finden wir uns schon in einem Straßenrestaurant wieder. Köstlich zubereiteter, frisch gefangener Fisch landet vor uns auf dem Tisch. Dazu wird ein selbst gebackener, überdimensionaler Brotfladen gereicht. Hussein schaufelt uns ein Stück Fisch nach dem anderen aufs Brot. „Drei Kilo werdet ihr auf Sokotra zunehmen“, lacht er. Dabei dachten wir, der Weihnachtsspeck würde im Jemenurlaub schmelzen.

Achmed und Hussein stehen auf. Kaum haben sie sich von ihren Plätzen fortbewegt, sitzen uns zwei Ziegen gegenüber und fressen die Reste vom Tisch.

Nach einer gebührenden Mittagsruhe starten wir zum ersten Strandgang. Auf dem Weg liegt der kleine Hafen der Insel. Dort schaukeln neben einem Containerschiff aus der Zeit gefallene Holzboote im Wasser. Von einem jemenitischen Kahn wird gerade die Ladung an Zwiebeln gelöscht, vor dem Pier liegt ein bereits entladenes Holzboot aus dem Oman.

Unweit des Hafens steht aufrecht im flachen Wasser ein auf Grund gelaufenes Containerschiff; in einer Lagune fischen Jungen mit einem Wurfnetz. Schwungvoll fliegt es ins Wasser. Der Ertrag ist allerdings sehr gering.

Ein weitläufig ummauertes Grundstück am Ufer in bester Lage fällt uns ins Auge. Die VAE haben dieses Filetstück erworben, um für ihre Leute zu bauen.

Abends sind wir zu einer Hochzeit eingeladen. Während Marc mit ein paar Männern im Wohnzimmer der Brauteltern zusammensitzt und Reis mit Ziegenfleisch isst, sitze ich bei den Frauen im Innenhof. In der Dunkelheit leuchten die mit Pailletten verzierten, bunten Festtagskleider. Es wird getanzt, gelacht; alle warten auf die Braut. Kissen und Matratzen werden gebracht. Auf der entstandenen Sitzgelegenheit nimmt die Braut Platz. Ganz in Weiß, mit engem, sehr figurbetonendem Oberteil und weit ausgestelltem Unterteil sitzt sie kerzengerade und fast unbeweglich auf dem „Thron“ und nimmt Glückwünsche entgegen. Zwei Frauen drängen mich sanft dazu, neben der Braut Platz zu nehmen. Trotz der erstarrten Haltung wirkt sie aufgewühlt. Heute Abend wird sie das erste Mal ihren Ehemann sehen.

Es ist Zeit, zum Haus des zukünftigen Gatten aufzubrechen. Die Frauen werfen sich ihre schwarzen Gewänder über die farbenfrohen Kleider und ziehen die Schleier vor das Gesicht. Der Mann wohnt etliche Kilometer entfernt. Zu weit für uns. Wir kehren ins Hotel zurück.

Da alle Erkundungsfahrten sternförmig von Hadibu aus durchgeführt werden, übernachten wir bei unserem einwöchigen Aufenthalt abwechselnd im Zelt und im Hotel. Wir besprechen kurz den nächsten Tag. Eine Wanderung auf ein Felsplateau ist vorgesehen. Mit abwägenden Worten tastet sich Achmed vor: „Wegen des Regens der vergangenen Tage ist die Wanderung keine gute Idee.“ Das sehen wir anders. Hussein klatscht lachend in seine Hände: „Ich wusste es, Deutsche wollen immer wandern.“

Am nächsten Morgen lungern saudische Soldaten auf den Sofas in der Hotellobby herum, ihre Waffen liegen in Griffweite. In misstrauischem Ton werden wir auf Arabisch angesprochen und zucken die Schultern. Die saudischen Entwicklungshelfer im Frühstücksraum dagegen grüßen freundlich. Von den Speisen auf dem Büfett ist der Honig aus dem Schwarzwald die begehrteste Kost.

Bevor wir an das nordöstliche Ende von Sokotra aufbrechen, streife ich noch durch Hadibu. Auf der mit Stacheldraht bewehrten Mauer des Stadions hocken Jugendliche und sehen einem Fußballspiel zu. Anders als auf dem Festland sind viele Frauen unterwegs. Sie winken und lachen, Männer wollen Fotos von sich und ihren Handwerkskünsten. Als ich in einer Lackiererei fotografiere, erschallen Rufe von der gegenüberliegenden Lackiererei. „Komm fotografieren!“ Nachdem ich auch dort Bilder geschossen habe, ruft der Werkstattbesitzer zur anderen Werkstatt hinüber: „Von uns gibt es mehr Fotos als von euch.“

Hochplateau und Drachenblutbäume auf Sokotra

Die Wanderung auf das Hochplateau ist nicht so kompliziert wie von Achmed heraufbeschworen. Die Ziegenpfade sind trocken, unangenehm kann nur eine Begegnung mit den in Kopfhöhe hängenden Wespennestern werden. Gut getarnt hängen sie in den Weihrauchbäumen.

Wasser rauscht in die Tiefe. Die prall mit Wasser gefüllten Stämme der Flaschenbäume stehen eng beieinander am Berghang. Auf dem Gipfel breiten Drachenblutbäume ihr Blätterdach aus.

Der Drachenblutbaum ist das Wahrzeichen von Sokotra. Der knorrige Stamm verzweigt sich in Kopfhöhe in dicke Äste, die ein dichtes, pilzartiges, stachliges Blätterdach tragen. Rot wie Blut ist das Harz und bekannt für seine medizinischen Eigenschaften.

Wir rasten im Schatten eines Drachenblutbaumes und blicken hinab auf weißen Sandstrand und blaues Meer. Dort unten hat Hussein bereits einen Mittagsimbiss zubereitet. Während wir tafeln, beobachten uns aus nächster Nähe Schmutzgeier, auf der Lauer nach fetter Beute vom Tisch.

Meterhohe Dünen, Fischerdörfer, zelten am Meer

Starke Winde haben feinen Sand vom Meer ins Land geweht, der von den Felsen aufgehalten wurde und sich als Düne an die Berge schmiegt. Zwischen zwei Dünen hat das Wasser aus den Bergen eine breite Schneise geschnitten. Sprudelnd fließen die Wasserarme durch dichtes Gestrüpp und vereinen sich am breiten Strand zu einem Fluss. Die Düne zu erklimmen ist leichter als gedacht. Fest haftet der Sand unter unseren nackten Füßen. Von oben beobachten wir Familien, die unter wuchtigen Felsen sitzen und picknicken. Eine Gruppe junger Frauen tanzt bei Musik unter einem separaten Felsen. Sie tragen bunte Kleidung, das Gesicht ist unverschleiert. Das schwarze Gewand und der Schleier der Frauen vom Festland hat es nur bis Hadibu geschafft. Je weiter wir uns vom Hauptort entfernen, desto bunter wird die Kleidung.

Die Bewohner sehen ihre Landeszugehörigkeit differenziert. Während Hussein betont, dass er Sokotri sei und kein Jemenit, meint Achmed, er sei schon wegen seines Passes Jemenit. Einig sind sie sich jedoch, dass es für Sokotra das Beste wäre, wenn das Militär von VAE und Saudis verschwinden und die Insel wieder ein Sultanat würde. Sorge tragen beide, dass es in absehbarer Zeit zu einer Auseinandersetzung zwischen VAE und Saudis kommt und Jemeniten, die im Dienste der jeweiligen Länder stehen, gegeneinander kämpfen sollen.

Für das Nachtmahl erwerben Achmed und Hussein im Fischerdorf am Ende der Insel einen Thunfisch. Zurückhaltend zeigen uns die Fischer ihren Fang: Die ganz großen Fische werden in die VAE geschickt. Derweil beobachtet uns die Dorfjugend, die uns bei der Ankunft militärisch korrekt begrüßt hat.

Auf einem breiten, mit Sandpyramiden verzierten Strand, schlagen wir die Zelte für die Nacht auf. Bei Anbruch der Dunkelheit werden die Erbauer der Sandkegel, die Reiterkrabben, aktiv, flitzen über den Sand, während wir dem leisen Plätschern des Ozeans lauschen und abwechselnd in den Sternenhimmel und auf den Fisch, der über einem kleinen Feuer brutzelt, schauen.

Für den nächsten Tag ist als sportliche Aktivität Schnorcheln in Dihamri vorgesehen. Scharfkantige Muscheln und Korallen bedecken den Strand der Bucht. Fischerboote liegen am Ufer. Die Zyklone der letzten Jahre haben die Unterwasserwelt weitestgehend zerstört. Nur ein paar bunte Fische schwimmen zwischen den braunen Korallen.

Die Südküste von Sokotra

Die Entscheidung, wechselseitig im Hotel und im Zelt zu übernachten, erweist sich als goldrichtig. Wohltuenderweise lassen sich so Salzwasser und Sand vom Körper spülen. Nach einer bequemen Hotelnacht brechen wir auf zur anderen Inselseite. Hussein schaut unruhig um sich. Plötzlich bremst er, kehrt um und hält vor einer Bretterbude. Ich folge ihm in einen engen Raum, in dem sich mehrere Männer um einen Mann mit Kühltruhe scharen. In Alufolie verpackte Bündel werden aus der Truhe geholt. Darinnen befinden sich Khat-Blätter, ohne die für Hussein der Tag ein schlechter Tag ist. Strahlend kauft er ein Bündel und fährt gut gelaunt weiter.

An der Küstenstraße mehren sich die Checkpoints. Auffallend oft wehen die Fahne der VAE und des Südjemen gemeinsam an den Kontrollpunkten. Rostige, sowjetische Panzer – Relikte aus der Zeit des Kalten Krieges – stehen akkurat geparkt in ihren Stellungen, die Rohre auf das Meer gerichtet.

Über das karge Bergland fahren wir zur Wanderdüne beim Dorf Zahik an der Südküste. Mit Vollgas fährt Hussein den Sandberg hoch, bleibt aber kurz vor Erreichen des Dünenkamms stecken. Wir stapfen hinauf und haben einen ausgezeichneten Rundumblick auf das meterhohe Wellenmeer aus Sand und die kleineren Wellen des Ozeans, die an das Ufer branden. In kleinen Tälern hat Grün dem Sand standgehalten, der unaufhörlich tiefer in das Landesinnere geweht wird.

Vom Meer geht es wieder in die Berge, ins Wadi Derhur. Steil fallen die Felswände in das Tal ab, Drachenblutbäume bedecken vollständig das Plateau. Ich frage Achmed, wie alt die Bäume sind. „Viele Hundert Jahre sind sie alt. Seit Generationen hat sie niemand wachsen sehen“, erzählt er. „Setzlinge gibt es leider auch keine, da Ziegen alles wegfressen.“

„Es gibt keinen Sprit“, begrüßt uns am nächsten Morgen Achmed. Obwohl der Tank nur noch zu einem Achtel gefüllt ist, fahren wir Richtung Nordwesten los. Unterwegs ruft Hussein bei jedem Benzinhändler und jeder Tankstelle aus dem Fenster: „Hast du Benzin?“

Nach mehreren Kilometern und ergebnislosen Rufen signalisiert ein rotbärtiger alter Mann, dass er Benzin hätte. Vor seiner Holzhütte stehen zwei gefüllte Kanister. 2 USD verlangt er für 0,5 Liter. Normalerweise kostet ein Liter 50 Cent. Er kann seinen Sprit behalten.

Detwah-Lagune: ein Traum in Weiß und Türkis

In Qualansiyah, dem zweitgrößten Ort auf Sokotra und Militärstützpunkt, gibt es endlich Benzin. Hussein darf das Auto voll betanken.

Am Ortsrand sollen wir die Augen schließen. Achmed zählt von 1 bis 10. Wir öffnen die Augen. Vor uns breitet sich herrlicher Sandstrand aus, aquamarinfarbenes, klares Wasser umrahmt die Detwah-Lagune. An ihrem Ufer werden wir die Nacht verbringen.

Durch ein Watt laufen wir zu einer Sandbank. Kleine Wellen rollen auf den feinen Sand, wir gehen im warmen Wasser baden. Für die Rückkehr zum Zelt haben wir genügend Zeit. Das Watt füllt sich nur sehr langsam und wird erst am nächsten Morgen voll gelaufen sein.

Das Lagerfeuer knistert, Funken sprühen. Die Besitzerin des Zeltplatzes läuft unentwegt laut schimpfend zwischen den Anwesenden hindurch. Sie ist Brians Mutter aus dem Film „Das Leben des Brian“ zum Verwechseln ähnlich. Plötzlich greift sie nach meinem Kopf, drückt mir ein paar Küsse auf die Wangen, sagt „No english“ und redet weiter auf die Männer ein.

Meinen Badeanzug hatte ich abends zum Trocknen an einen Seitenspiegel des Autos gehängt. Als ich am Morgen aus dem Zelt krabble, fährt Hussein gerade mit dem Auto und meinem im Fahrtwind flatternden Badeanzug in die Moschee.

Derweil hockt die Wächterin des Platzes laut schimpfend an der Feuerstelle. Sie ist verärgert über den vielen Sand, der gestern Abend zum Löschen des Feuers über die Glut und die entstandene Holzkohle geschüttet wurde. Sie verdonnert die Männer dazu, die Erde wieder zu entfernen. Widerstandslos buddeln sie die Holzkohle aus und schleppen den Sand ans Ufer des Watts.

In Qualansiyah steigen wir vom Auto in ein Fischerboot um. Ein Mann mit einem 50-Kilogramm- Sack Zucker – das ist eine haushaltsübliche Abpackung – steigt dazu. Seit drei Tagen wartet er auf ein Boot, das ihn in sein Dorf bringt.

An bizarren, steil aufragenden Felswänden vorbei, pflügt das Boot durch die Wellen. Plötzlich wird die See ruhig, der Mitfahrer steigt in ein anderes Fischerboot um, Delfine mit Jungtieren schwimmen im Wasser. Leider habe ich mein Schnorchel-Equipment zu Hause liegen lassen und so kommt nur Marc in den Genuss mit der Delfin-Großfamilie schwimmen zu gehen.

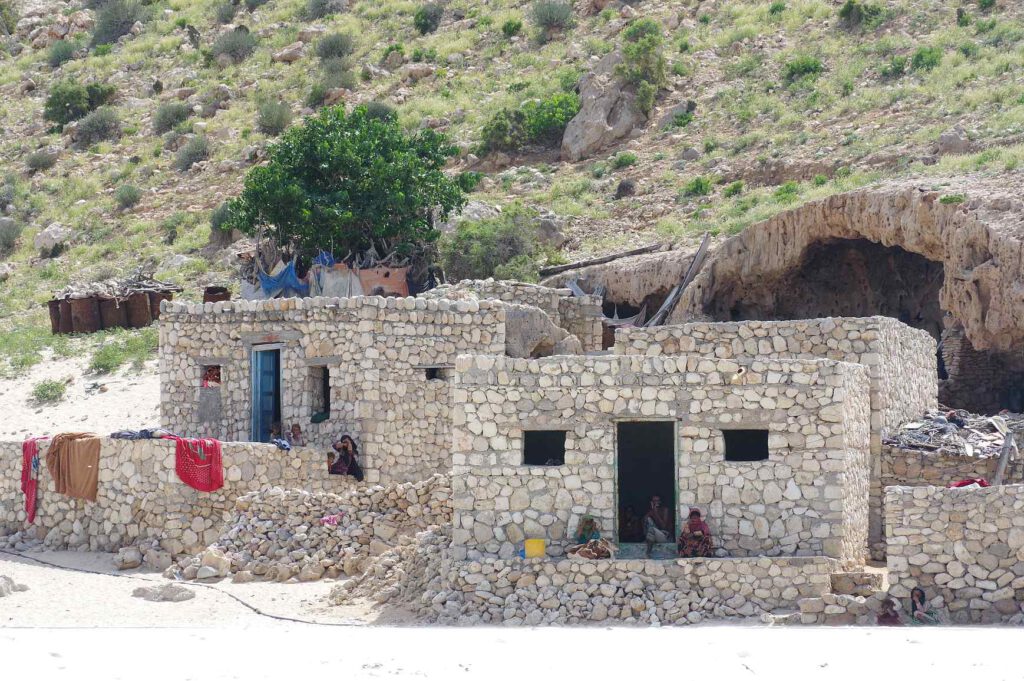

Der Mann mit dem Zucker hat einen Beutel im Boot vergessen. Sein Dorf ist in Sichtweite, wir fahren hin. Fischerboote liegen umgedreht auf dem feinen Sand. Ein paar Hütten kleben an einer Felswand, teilweise sind die Räume in den Fels hineingebaut. Die Bewohner gehören alle einer Familie an. Vom Boot aus fotografiere ich den Ort und packe die Kamera wieder in den Rucksack.

Mit uns an Bord ist ein japanisches Paar. Die Bewohner laden uns zum Tee ein, die Frauen gehen zu den Frauen, die Männer betreten ein anderes Haus.

Vor dem Haus der ältesten Frau des Dorfes wird eine Bastmatte ausgerollt, Kissen werden bereitgelegt, Tee und fettfreie Ziegenmilch serviert. Die Japanerin hat ihre Kamera um den Hals hängen. Eine alte Frau kontrolliert die Bilder darauf. Anscheinend ist alles in Ordnung. Ein junger Mann, der Englisch spricht, schaut vorbei. Er studiert in Hadibu und kann so zwischen uns und den Frauen vermitteln. Über meinen Wunsch, durch das winzige Dorf zu laufen, entscheidet die alte Frau. Zähneknirschend stimmt sie zu. Während die Jugend uns in ihre Häuser lockt, versucht die Alte uns fernzuhalten.

Ehe es sich die Alte versieht, betreten wir eine der aus Zweigen gebauten Sommerhütten. Sie gibt nach und folgt. Durch die Äste der Hütte weht angenehm erfrischend der Wind. Eine Frau mit Baby kommt hinzu und füttert es mit einem Brei aus Reis und Ziegenmilch. Wir sollen unbedingt probieren. Eine Fingerspitze voll genügt, um zu wissen, dass der Brei nicht schmeckt.

Mittlerweile haben die Männer ein Mittagessen geordert. Serviert wird ein großer Teller mit Reis, Ziegenmilch und Datteln. Wir würgen einen Anstandshappen hinunter und freuen uns auf das Abendessen in Hadibu.

Am nächsten Morgen blicke ich ein letztes Mal auf mein Handy. Wie ständig im Jemen erscheint eine Anzeige „Wie immigriere ich vom Jemen nach Kanada“. Wir fliegen jedoch weiter nach Ägypten.