Kaffee und die Liebe schmecken am besten heiß.

(Aus Lalibela in Äthiopien)

Reisejahr 2015

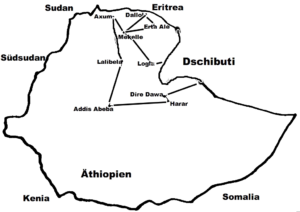

Äthiopien – Dschibuti – Äthiopien

Addis Abeba – Lalibela – Axum – Gheralta – Mekelle – Logia – Dschibuti – Harar – Addis Abeba

Die „neue Blume“, so die wörtliche Übersetzung von Addis Abeba, zeigt sich in morgendlichen Smog gehüllt. Blau-weiße, zerbeulte Toyota-Busse sammeln Fahrgäste am Straßenrand ein. Kräne, Bagger und Baugerüste prägen das Bild, die neu gebauten Häuser mit Glasfassaden machen die Stadt nicht attraktiver.

Lucy, 3,2 Millionen Jahre alt, einen Meter groß und benannt nach dem Beatles Song „Lucy in the sky with diamonds“, der bei ihrer Entdeckung gerade auf einem Kassettenrekorder abgespielt wurde, lockt uns in das Nationalmuseum, ebenso wie der Thron von Kaiser Haile Selassi, dem „König der Könige“.

Äthiopien ist neben Liberia das einzige Land Afrikas, das nie kolonialisiert wurde. Versuche, das Land zu erobern, gab es mehrere. 1936 marschierten zwar Mussolinis Truppen, ausgehend von der italienischen Kolonie Eritrea, in das Kaiserreich Äthiopien ein, schafften es aber nicht, das gesamte Land zu kontrollieren. Dennoch machte die italienische Kolonialverwaltung das Land zu einem Teil Italienisch-Ostafrikas.

Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kehrte der „König der Könige“ Kaiser Haile Selassie nach Addis Abeba zurück. Dürrekatastrophen, die Abgabenlast der Bauern an die Großgrundbesitzer, Korruption und eine hohe Inflation führten zu seinem Sturz im September 1974. Der Derg (provisorischer Militärverwaltungsrat) unter Vorsitz von Major Mengistu Haile Mariam übernahm die Macht.

Aus dem Kaiserreich wurde eine sozialistische Volksrepublik und das Land brachial vom Feudalismus in den Sozialismus überführt. Landwirtschaft, Handel und Industrie wurden verstaatlicht, Dissidenten deportiert, gefoltert oder exekutiert. 1991 wurde das Regime gestürzt, Mengistu floh nach Simbabwe. Dem „Roten Terror“ fielen mindestens 500.000 Menschen zum Opfer. Begleitet von einem Zeitzeugen und seinen beeindruckenden Berichten sehen wir uns die sehr interessante Ausstellung im „Rote Terror Museum“ an.

Vor dem Museum werden wir von einem jungen Mann angesprochen und beschwatzt, ihm zu einer Kirche, die in einer der noch existierenden Siedlungen liegt, zu folgen.

Die Kirche steht auf einem Hügel. Kinder sitzen unter einem Dach und üben geistliche Lieder ein. Die Sanasel – eine Rassel – schüttelnd, nehmen wir kurzzeitig am äthiopisch-orthodoxen Gottesdienst teil. Anschließend durchstreifen wir das Gelände und entdecken in einem unscheinbaren Nebengebäude ein kleines Museum, in dem Gewänder und Kronen aus der Kaiserzeit ausgestellt sind.

Als wir das Gelände verlassen, kommt der junge Mann auf uns zu und verlangt 30 Euro: „Für ein Lehrbuch.“ Die Masche mit dem Lehrbuch ist noch relativ neu. Sein Verlangen geht bei uns jedoch zu einem Ohr rein und zum anderen wieder heraus.

Lalibela – heilige Stadt und Wallfahrtsort

Am nächsten Morgen fliegen wir nach Lalibela weiter. Die Stadt liegt inmitten des Hochlands auf 2600 Meter Höhe und ist bekannt für ihre mit größter Präzision aus einem einzigen Felsblock roter Basaltlava gehauenen Felsenkirchen. Ein Teil von ihnen ist durch ein System von Tunneln miteinander verbunden.

Wieder haben wir permanent Begleiter an unserer Seite, die Geld für ein Lehrbuch brauchen, Kleingeld sammeln oder ungefragt auf uns einreden, um dann Geld für ihre Leistung als Guide zu verlangen. Genervt gehen wir in ein Café, das sich auf dem Balkon eines der Wohnhäuser befindet.

Die Besitzerin empfängt uns mit einem herzlichen Hallo, entfacht ein kleines Holzkohlenfeuer, röstet Kaffeebohnen in einer Minipfanne, lässt uns am frisch gemahlenen Pulver riechen und beginnt mit der Zeremonie. Bevor der Kaffee in die Schalen gegossen wird, werden sie noch einmal abgewaschen. Anschließend folgt ein kurzer Warnruf an die Passanten auf der Straße und schon fliegt das Wasser in hohem Bogen über die Balkonbrüstung.

Nach einer fröhlichen Stunde auf dem Balkon ziehen wir weiter zum zentralen Ticketschalter. Dort wimmelt es von selbst ernannten Fremdenführern: „Einige Kirchen werdet ihr nicht finden. Sie sind in der Umgebung nur schwer zu erkennen.“ Wir geben uns unbeeindruckt.

Von gewaltigen Stahlsäulen gestützt, ragen cremefarbene Planen aus dem Erdreich. Das Schutzdach spannt sich über die größte monolithische Kirche der Welt, der Bete Medhane Alem. Drinnen zeigt der Priester das aus sieben Kilogramm Gold gefertigte Lalibela-Kreuz. Nur kurz dann verschwindet er hinter dem Altarvorhang.

Der Gebetsraum einer kleineren Kirche ist mit Teppichen und zwei großen farbenfrohen Marienbildern ausgestattet. Männer sitzen zusammen und plaudern. Eine kleine Gruppe Touristen kommt herein. Schnell werfen sich die Männer ihre weißen Gewänder über, trommeln, tanzen und verlangen einen Obolus.

Die in Form eines Kreuzes errichtete Bete Gyorgis wurde tief in die Erde hinein gebaut und ist auch auf den zweiten Blick nicht sofort zu sehen. Wer den Abstieg zur Kirche nicht rechtzeitig bis zur Schließzeit um 17 Uhr schafft oder zu gebrechlich ist, kniet am Rand der Vertiefung nieder und betet mit dem Blick auf das Kreuz.

Axum – Zentrum der äthiopisch-orthodoxen Kirche

Zentrum des äthiopisch-orthodoxen Glaubens ist die Stadt Axum. Nach einer Legende brachte König Menelik I, Sohn der Königin von Saba und von König Salomon, die Heilige Bundeslade mit den Tafeln der Zehn Gebote von Jerusalem nach Axum. Aufbewahrt wird sie seitdem in einer Kapelle der Kirche der Heiligen Maria von Zion.

Wichtige Persönlichkeiten des Reiches von Axum liegen auf einem Stelenfeld in der Stadt begraben. 33 Meter misst die größte, der aus einem einzigen Stück Granit gehauenen Stelen, die wohl nie aufrecht stand und zerbrochen auf dem Feld liegt. Die zweithöchste Stele (24 Meter) wurde im Auftrag Mussolinis 1937 nach dem Abessinienkrieg als Kriegsbeute nach Rom gebracht und vor dem Kolonialministerium aufgestellt. Erst 2005 wurde sie – zerlegt in drei Blöcke – mit russischen Antonow Maschinen nach Äthiopien zurückgebracht, restauriert und 2008 wieder aufgestellt.

Gheralta – Felsenkirchen und Berge

Aus der Stadt ziehen wir weiter zu den Felsenkirchen von Gheralta. Da die Fahrt dorthin mit Minibussen sehr zeitaufwendig ist, organisieren wir uns einen Fahrer.

Um die Felsenkirchen zu erreichen, muss man über schmale, am Abgrund entlang laufende Pfade wandern, sich an Seilen festhalten oder einfach nur steil bergauf laufen.

Wir gehen es gemütlich an und beginnen mit der Besichtigung von Medham Alem Adkesho. Der Aufstieg ist kurz und steil, in den Fels getretene Fußabdrücke bieten Halt.

Durch einen mit kirchlichen Fresken bemalten Eingang betreten wir die komplett in einen Felsen gebaute Kirche. Langsam gewöhnen sich die Augen an das Dunkel. Betende liegen kaum sichtbar regungslos am Boden. Vorsichtig bewegen wir uns an den Wandmalereien entlang, die durch das Licht einer kleinen Fackel erhellt werden.

Die nächste angesteuerte Kirche Abrha we Atsbha ist von außen zwar nicht so attraktiv, hat jedoch gut erhaltene Wandmalereien. Als wir gehen wollen, gibt es Streit mit dem Priester über das Eintrittsgeld. Er greift sich meine Schuhe, um sie als Pfand zu behalten. Jeder zerrt an einem Ende der Schnürsenkel. Eine kurze Rangelei löst das Problem. Die Schuhe sind wieder an meinen Füßen, ohne das überhöhte Eintrittsgeld zu zahlen.

Die Wanderung zur Mariam Korkor dürfen wir dagegen nur mit Guide und einem Pfadfinder unternehmen. Sechs Meter klettern wir durch eine schmale Felsspalte hinauf und weiter über steile Felsen bis wir ans Ziel gelangen. Mariam Korkor ist eine der größten Felsenkirchen und dekoriert mit Geschichten aus dem Alten und dem Neuen Testament.

Die wesentlich kleinere Kirche Daniel Korkor ist nur ein paar Meter entfernt. Dort lassen wir uns zu einem Picknick nieder. Die Pause ist viel zu kurz, aber Ermias der Guide drängt zum Aufbruch. Uns fällt es schwer, die Ruhe und die atemberaubende Aussicht in das Tal und auf die Felsenlandschaft zu verlassen.

Der Aufstieg zur Kirche hat weniger Zeit als gedacht in Anspruch genommen. Ermias ist jedoch für den ganzen Tag bezahlt und wir entscheiden uns für die Besichtigung der Felsenkirche von Abune Abrham. Während Marc im Auto bleibt, wandere ich mit Ermias los. Kurz vor dem Gipfel, auf dem die Kirche steht, legen wir eine kurze Pause ein. Ermias beginnt zu erzählen: er müsse viel Geld an die Vereinigung bezahlen, um als Guide arbeiten zu dürfen, die Rückfahrt in sein Dorf würde 200 Birr (8 Euro) kosten … Mir reicht es. Ich drehe mich um und gehe zurück. Verdutzt folgt er, dann redet er auf mich ein und entschuldigt sich ständig.

Um nicht zerstritten auseinander zu gehen, einigen wir uns auf die Besichtigung einer abseits liegenden Kirche: Hin- und Rückweg in drei Stunden. Es ist erst 13 Uhr und die Zeit ausreichend. Zuerst müssen wir jedoch die Schlüssel für die Kirche beim Priester holen.

Als wir an dessen Wohnhaus ankommen, sollen wir im Auto sitzen bleiben. Ermias geht alleine zum Haus und kommt kurz darauf mit der Botschaft zurück, dass der Priester gerade auf dem Markt sei und wir den Schlüssel nicht bekommen können. Glauben kann ich das nicht, machen allerdings auch nichts.

Mekelle, das Tor zur Danakil

Wir fahren weiter nach Mekelle. Unterwegs halten wir an einer Anhöhe, auf der die Mikael-Kirche steht. Die Kirche hat drei Kreuze auf dem Dach. An ihrem First klingeln Hunderte Glöckchen im Wind, die den Teufel vertreiben sollen. „Aber wir sind keine Teufel“, stellt Ermias klar. Zwei große Steine hängen in einem Gerüst: die Kirchenglocke. Schlägt man auf sie mit einem kleinen Stein, erzeugen sie einen erstaunlich zarten Ton.

Am Abend erreichen wir Mekelle. Es ist Silvester und die Besitzerin des Gästehauses fragt, ob wir in der Nachbarschaft auf den Jahreswechsel anstoßen wollen. Erfreut stimmen wir zu.

Das benachbarte Paar wohnt in einer bewachten Villa. Im Garten ist ein großes Büfett aufgebaut, Wein und Bier machen die Runde. Ab Mitternacht wird auf Sekt umgestiegen und der Grill angeworfen. Früh am Morgen sinken wir nach einem interessanten Abend in die Betten.

Mehrtagestour in die Wüste Danakil und auf den Vulkan Erta Ale

Mekelle ist Ausgangspunkt für mehrtägige Touren in die Wüste Danakil und zum Vulkan Erta Ale. Um dorthin zu gelangen, müssen wir uns einer Gruppe anschließen.

Ein Großteil des Weges wird mit dem Auto zurückgelegt. Die Straße zieht sich durch eine Gerölllandschaft, vorbei an einigen Straßenbaustellen, die recht konfus aussehen. Im Gegensatz dazu reihen sich in regelmäßigen Abständen akkurat aufgehäufte Schotterberge die Piste entlang.

Eine Kamelkarawane kreuzt unseren Weg. Auf meine Bitte hin, kurz für ein paar Fotos anzuhalten, reagiert der Fahrer genervt: „Ich zeige euch noch viele Karawanen.“ Bis zum Ende der viertägigen Tour hockt er misslaunig hinter dem Lenkrad.

Das Camp in Hamed Ela, in dem wir die erste Nacht verbringen, ist nicht weit vom Salzsee Assal entfernt. Dorthin wollen wir zum Sonnenuntergang. Soldaten in kurzen Hosen und über der Schulter hängender Kalaschnikow begleiten uns.

Um 5.30 Uhr ertönt der Weckruf. Trotz des starken Windes haben wir erstaunlich gut auf den unter freiem Himmel stehenden Bettgestellen geschlafen. Die Ersten checken noch vor dem Aufstehen ihre Smartphones. Vielleicht müssen sie bei Google Maps herausfinden, wo sie sich gerade befinden.

Um 6 Uhr ist Abfahrt zu den Schwefelfeldern von Dallol. Das Gebiet, das 100 Meter unter dem Meeresspiegel liegt und in der Regenzeit grün und gelb leuchtet, liegt braun und nur punktuell farblich schimmernd vor uns. An einigen Stellen ist leises Blubbern unter der Erde zu hören.

Nach einigen Kilometern Fahrt wird für eine Pause an einem See mit blau-gelblichem, leise brodelndem Wasser gehalten. „Taucht eure Hände hinein“, empfiehlt der Guide. Meine rau gewordenen Hände gleiten ins angenehm temperierte Wasser. Als ich sie herausziehe, fühlen sie sich geschmeidig und zart an. Das Wasser ist ölhaltig und wird von den Einheimischen zur Schönheitspflege genutzt.

Trotz der lebensfeindlichen Umwelt lebt das Volk der Afar in der Wüste Danakil. Am Afrera-See, dem Salzabbaugebiet der Afar, legen wir einen kurzen Stopp ein.

Auf einer riesigen Fläche knien Männer auf dem Boden, hacken mit einem Beil das Salz aus der Erde, formen es zu viereckigen Blöcken und verladen es auf Kamele.

Wir halten es nicht lange in der Hitze aus. Die Augen schmerzen hinter den dunklen Gläsern der Sonnenbrille. Der UV-Schutz der Sonnencreme verabschiedet sich innerhalb kürzester Zeit.

Für die Nacht stehen in einem Gästehaus zwei Räume für 12 Leute zur Verfügung. Das ist uns zu viel. Wir entscheiden uns für eine weitere Nacht unterm Sternenhimmel und schlafen bei den Fahrern im Garten.

Nach der sehr kalten Nacht ist die Freude auf den Vulkan Erta Ale umso größer. In einem Dorf sammeln wir eine Polizeieskorte ein. Nachdem es im Januar 2012 einen Überfall am Krater des Vulkans gab, bei dem fünf Touristen ums Leben kamen, wacht das Militär über die Wanderer.

Der Fahrer unseres Autos erträgt es nicht, überholt zu werden und veranstaltet eine kleine Wüstenrallye über die erstarrte Lava bis zum Militärcamp am Vulkan. Dort gibt es eine Erholungspause und einen Imbiss. Erst gegen 17 Uhr, als die Temperaturen bei nur noch 32 Grad Celsius liegen, verlassen wir das Camp wieder. Polizisten, die ihre grünen Schlafdecken als Ringe um den Kopf gewunden haben, begleiten uns bis zum Vulkan. Dank Vollmond ist der Weg auch ohne Taschenlampe sehr gut zu sehen.

Der Feuerschein des Vulkans leuchtet uns zum Ziel. Bilder aus dem Film Herr der Ringe drängen sich immer weiter in den Vordergrund. Nach fünf Stunden Aufstieg stehen wir am Kraterrand. Direkt unter uns ziehen sich feurige Linien durch die oberflächlich erstarrte Lava des Sees und verwandeln das Gestein in eine zähe, glühende Masse. Eruptionen lassen Funken über den Kraterrand fliegen, wie Meeresbrandung schlägt eine Feuerwalze immer wieder gegen die Kraterwand. Nur schwer können wir uns von dem Anblick des gigantischen Naturschauspiels trennen.

Nicht weit vom Vulkan entfernt, übernachten wir auf dem Lavagestein. Kamele haben Wasser und Matratzen gebracht, sodass wir uns auf dem harten Boden ganz erträglich betten können.

Um nicht in der Hitze zurücklaufen zu müssen, stehen wir in der Morgendämmerung auf, sehen dem Vulkan noch einmal bei seinen Aktivitäten zu; frühstücken im Camp und kehren zurück nach Mekelle.

Weihnachten in Äthiopien

In Mekelle hat sich inzwischen unsere Gastgeberin informiert, wie wir am besten auf dem Landweg nach Dschibuti weiterreisen können. Es gibt eine tägliche Busverbindung nach Logia, von wo die Möglichkeit einer Weiterfahrt mit einem Lkw besteht. „In zwei Tagen ist der 7. Januar und Weihnachten. Dann sind alle Lkw-Fahrer bei ihren Familien und es macht keinen Sinn jetzt schon abreisen zu wollen“, rät sie uns.

Den folgenden Tag verbringen wir also mit einem Bummel über den Markt und abends bei der Weihnachtszeremonie in der Kirche: Die Kirche füllt sich nur langsam. Im hinteren Teil wird getrommelt, ein Priester liest mit einer Kerze in der Hand aus der Bibel vor. Es wird gesungen und getanzt. Marc bekommt ein weißes Tuch und ich einen weißen Schal für den Kopf. Stock und Rassel werden uns in die Hand gedrückt und schon sind wir Teil der Gemeinde.

Sechs Stunden Gebet sind uns jedoch zu viel und nach dem Ende der Prozession verlassen wir die Kirche.

Im Garten unseres Gästehauses sitzt mittlerweile eine kleine Runde zusammen; wir setzen uns dazu, stoßen um Mitternacht auf Weihnachten an und lassen uns das Weihnachtsessen schmecken.

Zur Grenze nach Dschibuti

Der Bus nach Logia soll am nächsten Tag um 6 Uhr abfahren. Kalt und dunkel ist es auf dem Parkplatz. Fahrkarten gibt es im Bus. 160 Birr (7 Euro) sollen sie kosten, der Ticketverkäufer verlangt 4000 Birr (170 Euro). Ich werde laut und steige wütend aus dem Bus aus. Der Verkäufer kommt sofort hinterher, von den 4000 Birr ist nicht mehr die Rede.

Halbwegs pünktlich fährt der Bus los. In der vordersten Reihe sitzt ein Bewaffneter, überlaute Musik dröhnt aus den Lautsprechern. Ein alter Mann wuchtet eine riesige Salzplatte in den Gang. Längere Stopps gibt es nur zur Mittagszeit und für einen Gottesdienst. Für das Gebet hält der Busfahrer an einem Hügel, auf dem ein alter Mann und eine alte Frau sitzen. Ehrfurchtsvoll werden sie von den Reisenden begrüßt, dann wird gemeinsam gebetet.

Nach 11 Stunden erreichen wir Logia. Kurz entschlossen fahren wir nach Semera, das nur 10 Minuten entfernt ist, weiter. Semera ist die Hauptstadt der Region und wir versprechen uns von dort ein besseres Fortkommen nach Dschibuti.

Zwischen den Ländern Aethiopien und Dschibuti gibt es zwei Grenzübergänge, die beide sehr stark von Lkw, die äthiopische Waren zu dem als Freihafen genutzten Hafen nach Dschibuti-Stadt bringen, frequentiert werden.

In einem völlig überteuerten Motel übernachten wir. Als der Besitzer von unseren Plänen erfährt, bietet er an, Lkw-Fahrer nach einer Mitfahrgelegenheit zu fragen. Einen findet er, der dafür 200 USD verlangt. Das ist uns zu teuer.

Um 6 Uhr stehen wir reisefertig vor dem Motel. Wieder erzählt der Besitzer, es würde nur ein paar Minuten dauern, bis er ein Fahrzeug gefunden hätte. Eine halbe Stunde später schildert er auf einmal die Angst der Fahrer vor den dschibutischen Grenzern.

Mit dem nächsten Minibus fahren wir zurück nach Logia. Schon beim Aussteigen aus dem Bus werden wir gefragt, ob wir zur Grenze wollen: ja. Zehn Minuten später stoppen die Männer einen Lkw, dessen Fahrer jedoch abwinkt. Ein zweiter Fahrer, dessen Lkw mit einem Container beladen ist, lässt sich unser Visum für Dschibuti zeigen, verlangt 25 USD von jedem von uns und erlaubt uns einzusteigen.

Per Anhalter nach Dschibuti

Die Dörfer in der trockenen Landschaft sind klein. Kinder verkaufen Milch am Straßenrand. Der Fahrer hält, um zu frühstücken. Während Marc weiter schläft, geht der Fahrer in eine Bar. „Frauen dürfen hier nicht rein. Geh dorthin“, er zeigt auf die gegenüberliegende Straßenseite.

Immer mehr Neugierige schauen beim Lokal vorbei. Ich werde aufgefordert, in die Moschee zu gehen. Als ich lache, lachen alle mit.

Dörfer sind immer seltener zu sehen. Die Straße windet sich in Serpentinen durch die Gerölllandschaft. In einer Kurve steht ein liegen gebliebener Lkw. Warnschild und Steine hat der Fahrer so ungünstig aufgebaut, dass unser Fahrer reinfährt. Laut fluchend manövriert er sein Auto rückwärts die Serpentine hoch. Millimeterarbeit, da die entgegenkommenden Trucks nicht anhalten und die Straße passgenau für zwei Lkw ist.

Salzfelder tauchen auf, dann sind wir an der Grenze. Die Abfertigung ist recht zügig. Mit Respekt registriert der Grenzer, das von der Botschaft Djibouti in Berlin ausgestellte Visum. Der Fahrer ist erleichtert, als ihm bestätigt wird, dass wir gültige Visa für Dschibuti besitzen.

Zurück aus Dschibuti

Nach fünf Tagen sind wir zurück. Vom Grenzübergang in Dschibuti laufen wir nach Aethiopien. Auf äthiopischer Seite werden wir mit einem erstaunten Blick empfangen, der Ebola-Test wird gemacht, wir dürfen den Abfertigungsraum betreten. Fingerabdrücke werden gescannt, der Ton ist freundlich: „Ein Auto? Morgen früh ist hier alles voll, heute fährt nichts mehr. Im nächsten Dorf gibt es einen Raum zum Schlafen, kommt morgen wieder.“

Draußen liegen auf einer überdachten Betonfläche Reisende, die auf den Zug warten, der einmal in der Woche von Dschibuti nach Dire Dawa fährt.

Nachtrag: Seit 2016 gibt es wieder eine Bahnverbindung von der Hauptstadt Addis Abeba nach Dschibuti am Roten Meer.

Wir gehen zum Zollgebäude und setzen uns auf die Stufen. Ein Auto wird doch wohl noch kommen. Tatsächlich hält kurz darauf ein Jeep: „Wollt ihr einsteigen?“ Gerne würden wir mitfahren, aber er fährt nach Dschibuti und wir wollen in die andere Richtung.

Wieder werden wir von den Grenzern auf die Übernachtungsmöglichkeit im nächsten Dorf hingewiesen; wir bleiben sitzen. Erstaunt über unsere Hartnäckigkeit lädt uns einer der Zollbeamten in das „Gästezimmer“ ein. Wir betreten einen kahlen Raum mit zerbrochenen Fensterscheiben und einem wackligen Schreibtisch. Pappen und ein Federkernboden lehnen an der Wand, in der Ecke befindet sich ein Schlaflager, das aus Pappe, einer dünnen Bastmatte und einer blauen Plastikplane als Kopfkissen besteht.

Der Zollbeamte lässt Khat besorgen. So bleibt er fit für unsere Unterhaltung über den 24-Stunden-Dienst an der Grenze, das Bildungssystem in Äthiopien, die Verfolgung der Bevölkerung in Tigray durch die Derg-Militärregierung und deren Sturz 1991.

Ab und an kommen Soldaten und Kollegen dazu, kauen eine Runde Khat mit und gehen wieder. Gegen Abend wird auf einem winzigen Ofen ein Holzkohlefeuer angezündet. Im Handumdrehen sitzen wir im dicksten Rauch.

Um 22 Uhr wird die Grenze geschlossen. Pappen und Federkernboden werden aus dem „Gästezimmer“ geholt, unsere Pässe tauschen wir gegen das Schlaflager in der Ecke ein. Die vier Zollbeamten rücken in einem anderen Raum zusammen. Einer beschwert sich kurz, erhält aber vom diensthabenden Chef eine klare Handbewegung als Antwort. Zum Schlafen kommen wir jedoch nicht. Ein eisiger Wind weht durch die kaputten Fensterscheiben. Zwar schützen Pappe und Bastmatte vor der Kälte des Betons, aber nicht vor seiner Härte.

Zum Sonnenaufgang beginnt am Grenzübergang der Trubel. Vor allem Frauen mit Handelswaren stehen Schlange. Sie werden komplett gefilzt. Nach dem Fußgängeransturm kommen die ersten Trucks. Fahrerkabine, Ladung und Stauraum werden durchsucht. Hat der Lkw auf der Ladefläche einen offenen Anhänger geladen, werden Steine hineingeworfen, um zu prüfen, ob der Hänger leer ist.

Für uns treiben die Grenzer als Mitfahrgelegenheit einen Lkw auf, der an der Grenze nur seine Ladung Khat ablädt und mit seiner neuen Ladung, einem Minibus, nach Dire Dawa fährt.

Im aufgeladenen Minibus sitzen bereits vier Leute. Wir quetschen uns zu fünft in die Fahrerkabine des Lkw. Die Enge versucht der Fahrer auszunutzen und übergriffig zu werden, wird aber von den Mitreisenden zurückgehalten.

Am Stadtrand von Dire Dawa steigen wir in ein Tuk-Tuk um, das uns zum Busbahnhof bringt. Ohne Zeitverlust geht es von dort im übervollen Minibus nach Harar weiter.

Die Hyänen von Harar

Harar, die „Weiße Stadt“ gilt Muslimen als vierte Heilige Stadt nach Medina, Mekka und Jerusalem. Über 100 Moscheen, historische Gebäude und Märkte bilden die Innenstadt. In den traditionellen Stadthäusern leben Christen und Muslime ungestört zusammen.

Ein alter Brauch ist die Speisung von Hyänen. Die lange Tradition soll die Bewohner von Harar vor den Angriffen der Raubtiere schützen. Um 19 Uhr soll das Spektakel an einem der Stadttore beginnen. Zwei fettgefressene Hyänen sind pünktlich zur Stelle. Der Trainer der Tiere, der Hyänenmann, folgt später. Da es keinen Strom gibt, werden Tuk-Tuks so platziert, dass er in ihrem Scheinwerferlicht zu sehen ist. Er kniet sich hin, nimmt ein Stöckchen in den Mund, legt einen Fetzen Kamelfleisch darüber, gibt ein Kommando und eine Hyäne schnappt sich das Fleisch. Wer von den umstehenden Touristen will, kann die Hyänen ebenfalls so füttern. Sorgen braucht sich niemand zu machen. Die Tiere sind so vollgefressen, dass sie mehrmals aufgefordert werden müssen, das Fleisch zu packen. Die Tradition ist zu einem Touristennepp verkommen.

Bevor wir die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Altstadt durchstreifen, müssen wir uns um Bustickets nach Addis kümmern. Von Harar nach Addis soll ein moderner, komfortabler Bus fahren. Mit Hilfe von Passanten finden wir den Ticketschalter: Der Bus verkehrt dreimal in der Woche, jedoch nicht am folgenden Tag. Es gibt noch eine zweite Busgesellschaft mit komfortablen Bussen, aber auch die fährt nicht. Bleibt nur die Fahrt mit einem Minibus. Dafür können wir Tickets kaufen, das heißt, wir können Geld an einen Typen übergeben, der uns zusichert, am nächsten Morgen um 4 Uhr am Hotel zu sein. Uns bleibt nichts anderes übrig, als ihm zu vertrauen.

Angelockt von weithin hörbarem Gesang betreten wir ein Kirchengelände. Hunderte Gläubige haben sich im Garten versammelt. Als ich meinen Fotoapparat zücke, werde ich gleich nach vorne geschoben, um die Priester besser aufs Bild zu bekommen.

Die Gassen der Altstadt sind schmal und verwinkelt. Hinter einem Tor sitzen drei Männer auf dem Boden und bearbeiten ein glühendes Stück Eisen, ein weiterer Mann dreht ein Rad, mit dessen Hilfe der Blasebalg für das Schmiedefeuer aufgeblasen wird: Mittelalterliche Stimmung umgibt uns.

Ein paar Sträßchen entfernt sitzen Habichte wie auf eine Perlenkette gefädelt auf den Dächern mehrerer Fleischereien. Sie warten auf Futter. Ein Mann legt uns Fleisch auf den Handrücken, die Vögel kommen im Sturzflug, greifen das Stück und sind wieder weg. Von ihren Krallen ist außer einem kurzen Druck auf der Hand nichts zu spüren.

Zurück nach Addis Abeba

Kurz nach 4 Uhr steht am nächsten Morgen der Minibus vor der Tür. Wir sind die Ersten, die einsteigen und können uns so die besten Plätze sichern. Kreuz und quer durch die Altstadt werden weitere Fahrgäste eingesammelt. Hyänen laufen vorbei auf der Suche nach Futter. Zehn Hunde verbellen eine Hyäne. Nach einer Stunde ist der Bus voll und wir fahren los.

Der erste Stopp ist zum Kaffeetrinken in einem Dorf, der Zweite an einer Tankstelle. Nur getankt wird nicht. Die Leute versorgen sich mit dicken, in Bananenblättern eingewickelten Bündeln Khat. „Hast du schon mal probiert?“, fragt mich ein junger Mann. „Ja in Dschibuti.“ „Dann musst du die hier kaufen, die sind viel besser.“

An der Grenze der Region Harar zur Region Oromia müssen auf einmal alle aussteigen: Zollkontrolle. Vor dem Auto wartet bereits ein Priester, der gegen einen Obolus seinen Segen erteilt. Aber nicht jedem Reisenden hilft Gottes Barmherzigkeit. Auf der Suche nach Schmuggelware aus Somalia und China, die es in Harar auf den Märkten gibt, durchsuchen die Zollbeamten jedes Gepäckstück Zentimeter für Zentimeter. Nur unsere Rucksäcke fassen sie nicht an.

Sie werden fündig: Parfüm, Tücher, Schuhe. Eine junge Frau darf, obwohl sie den Beamten Geld anbietet, nicht wieder einsteigen.

60 Kilometer vor Addis bleibt das Auto mit einem platten Reifen liegen. Wagenheber und Schraubenschlüssel besitzt der Fahrer nicht, das Reserverad ist profillos. Die Mitreisenden bringen schnell ihre Khatbündel in den Schatten. Der Beifahrer versucht, Minibusse zu stoppen. Als endlich einer hält, verborgt der Fahrer kurz seinen Schraubenschlüssel. Zwar können nun die Radmuttern gelöst werden, aber viel weiter hilft das auch nicht, da immer noch ein Wagenheber fehlt.

Dass wir Addis heute noch erreichen, wird immer unwahrscheinlicher. Endlich hält ein Minibus, dessen Fahrer einen Wagenheber hat. Die Dorfjugend, die mittlerweile um das Auto herum steht und alle weiblichen Reisenden anmacht, hebt das Auto an, der Wagenheber wird darunter geschoben, das Rad gewechselt, die Radmuttern per Hand aufgeschraubt und wir schaffen es pünktlich zum Flieger nach Hause.