Je kleiner die Eidechse, umso größer ist ihre Hoffnung, ein Krokodil zu werden.

(Aus Suedaethiopien)

Reisejahr 2012

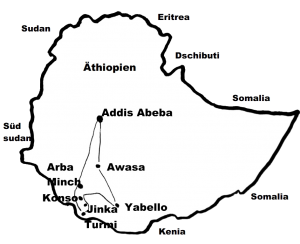

Addis Abeba – Awassa – Yabelo (Elsod-Krater) – Konso – Turmi – Jinka – Mago Nationalpark – Arba Minch

Es ist dunkel, als wir in Addis Abeba, der Hauptstadt von Äthiopien, landen. Die Straßen sind noch nicht verstopft vom täglichen Verkehrschaos. Einfache Lehm- und Wellblechhütten auf der einen Straßenseite stehen modernen Hochhäusern auf der anderen Straßenseite gegenüber; Baukräne ragen in den Himmel.

Ein kurzer Stadtspaziergang

Nach einem kurzen Schläfchen im Hotel erkunden wir die Gegend. Sofort hat ein Taschendieb seine Finger in meinem Rucksack. Um einen Kugelschreiber erleichtert, laufen wir ein paar Meter weiter und schon hat der nächste seine Finger in meiner Jackentasche. Der hat Pech. In der Tasche ist nur ein Zettel. Passanten geben mir das Papier zurück.

Unterwegs erstehen wir ein paar Ansichtskarten. Die dazugehörigen Briefmarken gibt es jedoch nur in der Post. Das Postgebäude wird wie alle öffentlichen Einrichtungen streng überwacht. Zu groß ist die Sorge vor terroristischen Anschlägen. Meinen Fotoapparat muss ich am Eingang abgeben. Beflissen zeigt mir der Polizist den „Tresor“, in den er gelegt werden soll. Allerdings ist das Objektiv zu groß für den Metallkasten. „Ich passe persönlich auf deine Kamera auf“, versichert er mir.

Etwa zwei Drittel der Bewohner von Äthiopien sind Christen, die sich überwiegend zu einer der ältesten christlichen Kirchen, der äthiopisch-orthodoxen Kirche bekennen. In den Gotteshäusern ist gerade Gebetszeit. Wir schauen den Trommelnden und Rasseln – die Sanasel – schüttelnden Gläubigen zu; essen, eine Kleinigkeit auf dem Gelände einer Haushaltswarenausstellung und beenden den Tag in einem Straßencafé. Dort machen wir das erste Mal Bekanntschaft mit Injerra, dem säuerlich schmeckenden Fladenbrot aus Teffmehl. Es schmeckt besser, als es aussieht und vor allem die verschiedenen Beilagen sind köstlich.

In den Süden

Für die Tour in den Süden haben wir uns ein Auto mit Fahrer organisiert. Tadei steht schon vor der verabredeten Zeit vor der Tür. Hastig stopfen wir das Frühstück in uns rein.

280 Kilometer auf einer gut ausgebauten Straße sind es bis zum Tagesziel Awassa. Im Abijatta-Shalla-Nationalpark legen wir eine kurze Wanderpause ein. Hier herrscht inmitten großer Seen absolute Trockenheit. Kamelhirten leben an den 95 Grad heißen Quellen im Park. Als ich ein Foto von dem sprudelnden Wasser mache, werden sie aggressiv. Wir entfernen uns zügig.

Unzählige Flamingos stehen im tiefblauen Wasser eines Sees. Daneben weiden Kühe. Bevor wir jedoch in ihre Nähe gelangen, eilen die Hirten herbei und reden im harten Tonfall auf uns ein. Tadei beruhigt sie und wir können zum Ufer gehen und fotografieren.

Awassa: Hauptstadt der südlichen Völker

Die Stadt Awassa liegt am Awasasee. Sehr früh am Morgen stehen wir bereits an seinem Ufer, um den Fischern über die Schultern zu schauen, die zum Sonnenaufgang mit ihrem Fang zurück in den Hafen kehren. Viel los ist an diesem Morgen jedoch nicht. Die Fischer hatten in der Nacht zu wenig gefangen und sind noch unterwegs.

Am See lebt das für seine bienenkorbförmigen Häuser bekannte Volk der Sidama. In einem der Häuser trinken wir noch einen Kaffee und starten ins 270 Kilometer entfernte Yabelo.

Überlandfahrt nach Yabelo

Endlos zieht die Savanne am Fenster vorbei, die Berge des Rift Valley umrahmen die Landschaft. Zwischen Kaffeesträuchern und Bananenstauden stehen Hütten, in den Bäumen hängen Bienenkörbe, zwischen den Dörfern sind Hirten mit ihren Rinderherden unterwegs.

„Hältst du bitte an? Wir wollen uns die Füße vertreten.“ Tadei brummelt: „Das ist keine gute Idee. Lauft neben dem Auto, damit ihr sofort wieder einsteigen könnt.“ Kaum sind wir ausgestiegen, umringen uns bettelnde Kinder. Erwachsene eilen heran und blicken misstrauisch. Nach wenigen Metern zu Fuß sitzen wir bereits wieder im Auto.

Die Landschaft ändert sich. Rundhütten stehen zwischen riesigen Termitenhügeln, Kamele knabbern an den Zweigen der wenigen Bäume.

Yabelo: Heimat der Borana

Das Tagesziel Yabelo ist ein geschäftiges, kleines Dorf mit Krankenhaus, Schulen, Moschee und Kirchen. Unser Quartier liegt außerhalb des Ortes und wir fahren mit einem Tuk Tuk in den Dorfkern. Tadei brummelt wieder und fährt mit dem Auto hinterher. Nach dem Bummel besteht er auf eine Rückfahrt mit seinem Fahrzeug zum Hotel.

Vor allem ist Yabelo Ausgangspunkt für eine Tour zum Elsod Krater. Der Krater liegt im Stammesgebiet der Borana, die bekannt sind für ihre „singenden Brunnen“. Ihre Jahrhunderte alten, tief in das Erdreich gegrabenen Brunnen tragen diesen Namen, da die Menschen singen, während sie nach dem Wasserschöpfen im Takt die Eimer nach oben werfen.

Auf dem Rückweg nach Yabelo biegt Tadei plötzlich von der Straße ab, fährt durch die Steppe und hält vor einer kleinen Ortschaft. Im Dorf leben Oromo, in deren Sprache er sich verständigen kann. Überrascht laufen die Bewohner zusammen. Freundlich-distanziert werden wir beobachtet, dürfen jedoch unbehelligt durch das Dorf laufen und fotografieren. Schnell spricht sich unsere Anwesenheit herum und schon sind auch die Männer von der Feldarbeit zurück.

Überlandfahrt nach Konso

Wieder liegen 230 Kilometer Autofahrt vor uns. Obwohl die Besiedlung der Landschaft stetig abnimmt, sind immer Leute unterwegs. Meistens sind sie auf dem Weg zum Markt in den nächstgelegenen Ort.

Tadei hält in einem Dorf der Borana. In einer Bar gibt es ein hier sehr beliebtes Getränk: „Das müsst ihr unbedingt probieren.“ Mit einem Lächeln überreicht er uns ein Glas leicht säuerlich schmeckenden Honig. Der Geschmack sagt uns überhaupt nicht zu; höflich trinken wir jedoch das Glas leer.

Im Dorf ist gerade Viehmarkt. Für 300 bis 400 USD können wir ein Rind erwerben. Dass wir gerade kein Tier kaufen wollen, sehen die Verkäufer schnell ein und wir verabschieden uns lachend.

Konso: Heimat der Konso

Wir erreichen das Stammesgebiet der Konso. Die Konso sind für ihre terrassenförmigen Felder, die ideal das Wasser speichern, bekannt. Ihre dicht nebeneinander gebauten Häuser sind von massiven Steinwällen umgeben. Fröhlich lachende Kinder begleiten uns durch eines der Dörfer.

Im Ort findet gerade ein Wochenmarkt statt. Gemüse, Getreide, Hirse, Kaffee, Baumwolle und Tabak liegen auf dem Boden ausgebreitet. Dazwischen sitzen Männer an Nähmaschinen, Frauen bieten gegerbtes Leder, selbst gewebte Stoffe und Tongefäße an.

Sehr schmale Pfade winden sich durch die auf dem Boden ausgebreiteten Waren. Oft gibt es nur die Möglichkeit, durch Nahrungsmittel direkt hindurch zu laufen. „Das ist alles kein Problem“, ruft Tadei lachend. Erst als ich das Getreide fotografiere, werde ich mit Dreck beworfen und beschimpft.

Unweit vom Markt entfernt steht auf einem Hügel die Lodge, in der wir übernachten wollen. Obwohl die Fahrt lang war, laufen wir die Anhöhe hinauf. Schweigend und an unserem Verstand zweifelnd fährt Tadei mit dem Auto hinterher.

Die Völker der Erbore und der Tsemays

Nach einer erholsamen Nacht geht es weiter nach Turmi. Entlang der 210 Kilometer langen Piste leben die Völker der Erbore und der Tsemays. Je weiter wir in den Süden gelangen, desto heißer wird es. In einem Dorf der Erbore halten wir. Tadei handelt mit dem Dorfältesten einen „Eintrittspreis“ aus. Das Geld geht an einen Verein, der es in die Infrastruktur investiert. Das in unmittelbarer Nähe stehende Krankenhaus wurde so finanziert.

Die Dorfbewohner verdienen sich durch den Tausch von Geld gegen die Erlaubnis zu fotografieren ein Zubrot. Der Preis ist gestaffelt. Aufnahmen im Innern einer Hütte kosten das Zehnfache einer Außenaufnahme. Die Erbore haben ihren eigenen Baustil: In den Hütten befindet sich eine weitere Hütte, die aus zwei Räumen ohne Tageslicht besteht und den Bewohnern Schutz in der Regenzeit bietet.

Während ich fotografiere, füllt sich die Hütte mit Frauen und Kindern. Sie drängeln sich vor die Kamera und fordern anschließend lauthals Geld für die Fotos. Tadei macht ihnen im energischen Ton klar, dass ich für die Innenaufnahmen bezahlt habe und damit alles und jeden im Raum fotografieren darf.

Durch Savannenlandschaft, Hitze und ausgetrocknete breite Flussbetten geht es weiter nach Turmi.

Turmi: Heimat der Hamer

Turmi ist neben Dimeka die größte Siedlung der ethnischen Gruppe der Hamar. Da gerade kein Markttag in Turmi ist, fahren wir weiter zum Markt der Hamer und Banna in Dimeka.

Auf dem Markt spricht uns ein Mann an: „Wollt ihr beim Bullenspringen zu sehen? Beginn ist in einer Stunde in einem Dorf der Hamer, das nicht weit von hier ist.“ Voll Freude, sagen wir zu. Tadei zeigt sich wenig begeistert von der Entscheidung: „Es ist so heiß und frühestens in fünf Stunden werden wir zurück sein.“

Beim Bullenspringen müssen heiratswillige Männer über mehrere an den Hörnern zusammengebundene Rinder laufen. Meistern sie dieses Ritual nicht, dürfen sie nicht heiraten.

Vier Stunden sitzen und stehen wir in der glühenden Sonne, trinken lokales, erdfarben aussehendes Bier mit der Dorfjugend, sehen den Schminkkünsten der Männer zu und Frauen, die sich Schmucknarben zufügen lassen. Dazu fordern sie Männer auf, ihnen mit einem biegsamen Zweig auf den Körper zu schlagen. Die dabei entstandenen Wunden hinterlassen dicke Narben und gelten als Trophäen.

Streifzug zum Volk der Karo

Nach Ausflügen zu den Völkern der Oromo, Erbore, Konso, Hamer und Banna besuchen wir ein Dorf der Karo.

Die Karo sind Bauern und pflanzen meist Sorghum, eine Hirseart, an. Ihr Dorf steht auf einem Hügel über dem Fluss Omo, der ganzjährig Wasser führt. Kinder spielen in dem breiten Strom und auch wir gehen schwimmen. Eine Abkühlung ist das Bad jedoch nicht.

Unter einem großen, viel Schatten spendenden Baum sitzen die Alten des Dorfes und beobachten uns aus den Augenwinkeln. Frauen positionieren sich vor ihren Hütten und verlangen in einem aggressiven Ton gegen Geld fotografiert zu werden. Einmal nehme ich eine alte Frau auf, die als einzige nicht fordernd ist. Das löst laute Schimpftiraden aus. Unbeeindruckt davon sehen wir uns weiter in aller Ruhe das Dorf an.

Auf dem Rückweg nach Turmi regnet es. Augenblicklich verwandelt sich die staubige Piste in eine Schlammwüste. Am Straßenrand waschen Hamer ihre Sachen in den lehmigen Pfützen. Vor uns bleibt ein Auto im Morast stecken. Wir weichen auf eine im Bau befindliche Straße aus. Nach einem Kilometer endet das Asphaltband im Nichts. „Chinesen haben angefangen zu bauen, und sind irgendwann wieder verschwunden. Keiner weiß, was mit dem Stück Straße werden soll“, erzählt Tadei.

Mago Nationalpark: Heimat der Mursi

Am nächsten Tag fahren wir weiter in den Mago Nationalpark zu den dort lebenden und für ihre Tellerlippen bekannten Mursi. Ein Ranger, der mit der Sprache der Mursi vertraut ist, begleitet uns.

Kaum haben wir ein Dorf betreten, werden wir sofort umringt. Etliche der Mursi haben sich verkleidet, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die Atmosphäre ist unangenehm angespannt. Wir sollen schnell entscheiden, wen wir fotografieren möchten. Zack, zack! Foto! Geld!

Ein paar Schritte wollen wir dennoch durch das Dorf gehen. Misstrauische Blicke folgen uns. Zum Glück kommen die Autos einer größeren Touristengruppe angefahren und lenken die Aufmerksamkeit dorthin. In einer Hütte werden wir auf Englisch begrüßt und zum Tee eingeladen. Die Familie beteiligt sich nicht an dem Rummel und wir sind herzlich willkommene Gäste.

Universitätsstadt Arba Minch und der Nechisar-Nationalpark

Über Konso fahren wir nach Arba Minch. Die Universitätsstadt liegt an zwei Seen, dem Abaya-See im Norden und dem Chamo-See im Süden. Eine Hügelkette, die „Gottes Brücke“ genannt wird, trennt die Seen, die im Nechisar-Nationalpark liegen, voneinander.

Am Chamo-See warten Motorbootbesitzer auf Kundschaft. Wir mieten einen kleinen Kahn mit Sonnendach, müssen jedoch eine Weile bis zum Ablegen warten, da die Boote erst betankt werden, wenn Gäste kommen.

Pelikane und meterlange Krokodile treiben in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander im Wasser. Ein Krokodil schwimmt neben dem Boot. Eine Berührung mit der Hand und es verschwindet sofort. Nilpferde tauchen prustend vor dem Bug aus dem schlammigen Wasser auf. In Ufernähe stehen Fischer, umgeben von Nilpferden auf drei zusammengebundenen Baumstämmen und angeln.

Der letzte Tag in der Savanne und der letzte Tag in der Stadt

Von Arba Minch fahren wir ins 500 Kilometer entfernte Addis Abeba zurück, rasten, umgeben von einer vielfältigen Vogelwelt am Laganosee und essen Mittag am größten Gewässer des Großen Afrikanischen Grabenbruchs, dem See Ziway.

In Addis Abeba verbummeln wir den folgenden Tag bei Lucy, der 3,2 Millionen Jahre alten Fossilien-Dame im Nationalmuseum und im Gassengewirr des Mercato, Afrikas größtem Freiluftmarkt.

Um ein Gefühl für die Größe der Stadt zu bekommen, bitten wir Tadei mit uns zum Stadtrand zu fahren. Er lächelt und fährt und fährt und fährt immer geradeaus. Eine bewachte Wohnanlage löst die nächste ab, irgendwann dreht er um. Die Stadt hat kein Ende.