Wenn du auf einen Raubzug gehst, nimm einen Begleiter mit dir; später kannst du ihn beschuldigen.

(Sprichwort aus der Republik Kongo)

Reisejahr 2026 | Lesezeit 10 Minuten

Zentralafrikanische Republik – DR Kongo (Gbadolite)

Ouésso – Gamboma – Brazzaville – Dolisie (Sossi-Wasserfall) – Dimonika (Goldgräber) – Point Noire (Diosso-Schlucht)

Während unser Boot langsam den Fluss Sangha hinabgleitet, verschwindet die Zentralafrikanische Republik allmählich hinter uns. Vor uns liegen nur noch Kamerun auf der einen und die Republik Kongo auf der anderen Uferseite. Obwohl wir uns bereits seit dem Ort Bomassa auf kongolesischem Gebiet befinden, werden die Einreiseformalitäten erst einige Kilometer weiter flussabwärts im Dorf Kabo erledigt.

Dort verläuft die Einreise erfreulich unkompliziert: Ein kurzer Blick, ein Stempel in den Pass und vor allem keine dubiosen Gebühren. Nach insgesamt sieben Stunden auf dem Sangha erreichen wir schließlich die Kleinstadt Ouésso. Wir beziehen ein Hotelzimmer und lassen den restlichen Tag ruhig ausklingen.

Von Ouésso nach Gamboma

Für unsere Weiterreise durch die Republik Kongo haben wir ein Auto mit Fahrer gemietet. Romuald steht am nächsten Morgen pünktlich vor dem Hotel. Doch bevor wir aufbrechen können, müssen wir einen kleinen Umweg einlegen: Im Hotel ist nur noch ein einziger Teebeutel aufzutreiben. Also setzt uns Romuald kurzerhand in einer Patisserie ab.

Nach einem schnellen Frühstück kann die Fahrt beginnen. Der überraschend gute Zustand der von chinesischen Firmen erbauten Nationalstraße N2 erleichtert das Vorankommen spürbar. Zu beiden Seiten zieht dichter Regenwald vorbei, immer wieder aufgelockert durch einzelne Felder; nur gelegentlich taucht ein Dorf am Wegesrand auf.

In Makoua, einer Kleinstadt direkt am Äquator, wechseln wir symbolisch von der Nord- auf die Südhalbkugel. Die unsichtbare Linie wird durch ein schlichtes Denkmal markiert: ein Globus, umgeben von einigen erstaunlich gut erhaltenen Gebäuden aus der Kolonialzeit.

Für ein spätes Mittagessen halten wir in Oyo. Die Stadt ist Heimatort des amtierenden Präsidenten Denis Sassou-Nguesso, der hier eine Residenz unterhält und auch internationale Gäste empfängt. Entsprechend aufgeräumt präsentiert sich das Stadtbild: ein großes Stadion, moderne Wohnhäuser und gepflegte Parkanlagen.

Wir widmen uns lieber einer kulinarischen Premiere – Stachelschwein. Der bittere Geschmack überzeugt uns nur bedingt, und so bleibt es bei einem kleinen Probierstück.

Rund zwei Stunden später erreichen wir Gamboma. Unsere Unterkunft, die Résidence N’Keni, war einst ein privates Hotel der Präsidentenfamilie und steht heute allen Gästen offen. Die weitläufige Anlage mit Pool, Pavillons und balzenden Pfauen versprüht gediegenen Charme. Im Restaurant sind die Tische elegant gedeckt, die handgeschriebene Speisekarte ist überschaubar; vermutlich auch deshalb, weil nur wenige Gäste hier übernachten.

Von Gamboma in die Hauptstadt der Republik Kongo

Nach einem ausgiebigen Frühstück setzen wir unsere Reise am nächsten Tag in Richtung Brazzaville fort. Die Straße wird zunehmend schlechter, Schlaglöcher bestimmen das Tempo, der dichte Dschungel geht allmählich in offenes Grasland über.

In der Hauptstadt beziehen wir ein geräumiges Appartement in einem bewachten Wohnquartier und richten uns gemütlich ein.

Brazzaville wurde 1883 vom französisch-italienischen Marineoffizier und Afrikareisenden Pierre Savorgnan de Brazza gegründet. Sein Grab befindet sich heute in einem mit Marmorplatten verkleideten Mausoleum, an jener Stelle, an der einst zum ersten Mal die französische Flagge im Kongo gehisst wurde.

Stadtbesichtigung in Brazzaville

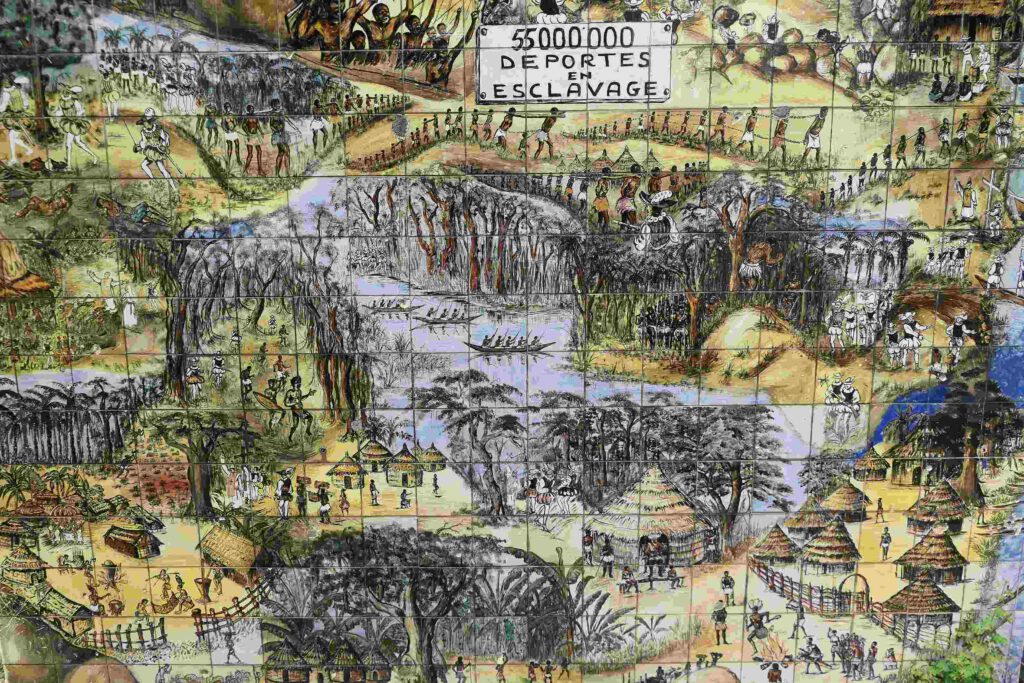

Erst am folgenden Tag brechen wir zur Erkundung der Stadt auf. Unser Rundgang beginnt am „Fresko von Afrika“, einer triumphbogenähnlichen Anlage, die in eindrucksvollen Bildern die Geschichte des kongolesischen Volkes und seinen Kampf um Unabhängigkeit erzählt.

Weiter geht es zur Kathedrale Sankt Anna, deren Architektur die Form eines Kreuzes hat; die spitz zulaufenden Bögen im Inneren erinnern an zum Gebet gefaltete Hände. Als symbolträchtiges Bauwerk sollte sie die Widerstandskraft und den Glauben des „Freien Frankreichs“ verkörpern. In einem der Fenster entdecken wir das Porträt von Charles de Gaulle – jenes Mannes, der 1940 in London das „Freie Frankreich“ gründete, dessen provisorische Hauptstadt bis 1943 Brazzaville war.

Die Spuren der Geschichte führen uns zu einem weiteren markanten Symbol der kongolesischen Unabhängigkeit: Eine weibliche Skulptur, die der Freiheitsstatue von New York nachempfunden ist. Sie reckt eine Fackel in den Himmel; in der anderen Hand hält sie ein Dokument mit dem Staatsmotto: „Justice, Paix, Travail“ (Gerechtigkeit, Frieden, Arbeit).

Das geschäftige Herz der Stadt schlägt im Viertel Poto Poto. Zwischen Marktständen und kleinen Boutiquen wird alles angeboten, was man sich vorstellen kann. Bekannt ist das Viertel auch für seine Malschule, deren Künstler Szenen aus dem alltäglichen Leben im Kongo festhalten.

Nach dem Besuch dieser Künstlerschmiede stärken wir uns an einem Grillstand. Auch der Grill selbst ist ein Kunstwerk: eine alte Metalltonne mit seitlicher Öffnung, in der ein Holzfeuer eine gelochte Metallplatte erhitzt, auf der die Fleischspießchen brutzeln.

Unser letzter Programmpunkt führt uns zu den Stromschnellen des Kongo-Flusses, der hier zugleich die natürliche Grenze zwischen Brazzaville, der Hauptstadt der Republik Kongo und Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, bildet. Auf dem Weg dorthin taucht unerwartet ein Relikt aus der Kolonialzeit auf: Ein alter Leuchtturm, der heute verloren inmitten eines Kreisverkehrs steht.

Unweit davon öffnet sich ein halbrunder Platz, in dessen Boden ein Kompass eingezeichnet ist. Romuald lächelt und fordert uns auf: „Stellt euch darauf und sagt ein paar Worte.“ Kaum haben wir gesprochen, hallt die eigene Stimme vielfach zurück. Merkwürdigerweise können jedoch nur wir selbst dieses Echo hören. Es wirkt, als würde die eigene Stimme mit einem sprechen, während die Umgebung vollkommen still bleibt. Das Geheimnis liegt in der besonderen Form des Platzes, die die reflektierten Schallwellen gezielt auf den Kompass bündelt. Für Außenstehende hingegen verteilen sich die Schallwellen im Raum, sodass kein deutliches Echo wahrnehmbar ist.

Für etwa zwei Kilometer fahren wir anschließend auf der Corniche weiter. Mit einer klassischen Uferpromenade hat sie allerdings wenig gemein: ein schmaler Betonstreifen zwischen Fluss und vielbefahrener Straße. Trotz der zahlreichen Restaurants lädt sie kaum zum Flanieren ein.

Weiter in den Süden des Kongo

Nachdem wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Brazzavilles hinter uns gelassen haben, wenden wir uns nach Süden. In Dolisie, einem wichtigen Handels- und Verkehrsknotenpunkt, planen wir einen Übernachtungsstopp. Die Stadt verfügt sogar über einen eigenen Flughafen, doch herrscht dort gespenstische Leere; der Betrieb ist eingestellt. Auf unsere Nachfrage zuckt ein Einheimischer nur mit den Schultern: „Die Leute sind zu arm zum Fliegen.“

Der Sossi-Wasserfall

Am nächsten Morgen besuchen wir zunächst den nahegelegenen Sossi-Wasserfall. Die Piste ins Hinterland ist holprig, unser Tempo entsprechend gemächlich. Im Dorf Sossi kassiert der Dorfchef ein Eintrittsgeld und schickt uns einen Begleiter mit auf den Weg. Kurz darauf wird aus der ausgewaschenen Piste eine im hohen Gras kaum noch erkennbare Fahrspur.

Die letzten 800 Meter legen wir bei einer Wanderung durch hüfthohes Gras, über kleine Bachläufe und durch dichten Wald zurück. Dann öffnet sich der Blick: Steil stürzt der Wasserfall über eine schroffe Felswand. Auch wenn er in der jetzigen Trockenzeit nur zaghaft fließt, lässt sich unschwer erahnen, mit welcher Wucht er in der Regenzeit hinabdonnern muss.

Dimonika: das Goldgräberdorf im Kongo

Über Serpentinen und eine felsige Piste erreichen wir Dimonika, einen kleinen Ort inmitten des Mayombe-Waldes, der Anfang der 1940er Jahre mit dem Goldabbau entstand.

Hoch über dem Dorf thront auf einem Hügel das zu einem Hotel umfunktionierte ehemalige Herrenhaus des belgischen Ortsgründers. Während es von außen gepflegt wirkt und Wohn- sowie Speiseraum kolonialen Charme versprühen, sind die Gästezimmer deutlich renovierungsbedürftig; fließendes Wasser gibt es keines.

Nach einer kurzen Pause brechen wir mit Guide Jan zur Goldgräber-Tour auf. Durch dichten Wald und über steile, rutschige Pfade steigen wir hinab zum sogenannten Goldsee, einer braunen Brühe mitten im satten Grün. Männer graben im Flussbett, Pumpen spülen Wasser in Siebe, Kiesberge türmen sich ringsum. „Hier findet man vor allem Goldstaub“, erklärt Jan.

Oberhalb des Flussbettes führt eine planierte Piste durch die verwüstete Landschaft des Dimonika-Biosphärenreservats. Chinesische Firmen haben mit Sprengungen und schwerem Gerät ein kraterähnliches Gelände hinterlassen. Nachdem sie weitergezogen sind, versuchen Einheimische mit Spaten und Muskelkraft die letzten Goldreste zu finden. Mit Metalldetektoren durchkämmen sie die Erde und graben in ohnehin schon tiefen Löchern weiter.

„Mit Glück verdienen sie im Monat etwa 80.000 CFA“, sagt Jan – umgerechnet rund 120 Euro. Gelegentlich werden auch Nuggets im Wert von einer Million CFA (1500 Euro) gefunden. Doch der plötzliche Reichtum wird meist rasch in Alkohol umgesetzt.

Nur wenige der Glücksjäger leben in festen Hütten, die meisten hausen unter schwarzen Plastikplanen. Dennoch gibt es einen Brotbäcker und eine Bar, in der ununterbrochen der Fernseher läuft.

Ein Schild fällt uns ins Auge: Die deutsche Botschaft finanziert hier ein Wiederaufforstungsprogramm. Jan kommentiert trocken: „Die Deutschen pflanzen Bäume und die Chinesen fällen sie wieder.“

Sehenswürdigkeiten auf dem Weg nach Point Noire

Am späten Vormittag setzen wir unsere Fahrt nach Süden fort. Unterwegs besichtigen wir noch den Makola-Salzgletscher, eine schwarz verfärbte Salzzunge aus der Zeit des Kalibergbaus, sowie die Diosso-Schlucht. Einst war sie eine Müllhalde, heute ist sie ein grünes Tal mit farbigen Sandsteinfelsen. Wegen der Hitze verzichten wir jedoch auf eine Wanderung durch die Senke.

Point Noire

In Point Noire erleben wir unseren ersten Ärger mit der Polizei. Die Straße führt an einem Markt entlang, unangenehm riechende Abfallberge häufen sich zwischen den Ständen. Ich mache aus dem Auto heraus ein paar Fotos mit der kleinen Kamera. Daraufhin stoppt uns ein Polizist und verlangt eine Strafzahlung für die Bilder, obwohl fotografieren nicht verboten ist.

Ich zeige ihm Aufnahmen, die sich auf meiner zweiten Kamera befinden. Als er darauf keine Marktszenen entdeckt, schlägt sein anfänglicher Ärger in offene Wut um. Aus Frust zieht er kurzerhand Romualds Fahrerlaubnis ein. Erst nach einiger Zeit bekommt er sie zurück; zahlen müssen wir am Ende dennoch nichts.

Unsere für den dreitägigen Aufenthalt geplanten Stadtbummel gehen im Dauerregen unter. Immerhin haben wir eine schöne Doppelhaushälfte direkt am Strand gemietet. Entlang der Küste reihen sich gute Restaurants aneinander, und während einer Regenpause spazieren wir ein Stück am Wasser entlang. Ein Fehler, wie sich herausstellt: Der Strand ist übersät mit Müll; schwarze Streifen im Sand entpuppen sich als angespültes Öl. Mit klebrigen, schwarzen Füßen kehren wir zurück und kämpfen eine Weile damit, sie wieder sauber zu bekommen.

Eine positive Überraschung ist dagegen unsere Ausreise am Flughafen. Das Einchecken geht zügig, niemand verlangt zusätzliche „Gebühren“. Trotz neun Kontrollen benötigen wir gerade einmal 30 Minuten von der Ankunft bis zum Gate – ein unerwartet entspannter Abschluss unserer Reise durch die Republik Kongo.