„Aus vielen ein Volk“

(Motto von Indonesien)

Reisejahr 2024 | Lesezeit 14 Minuten

Südkorea – Neuseeland – Vanuatu – Fidschi – Tuvalu – Salomonen – Australien (Nord) – Osttimor – Australien (West, Tasmanien) – Nauru – Marshallinseln – Föderierte Staaten von Mikronesien – Kiribati – Samoa – Tonga

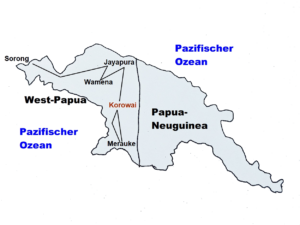

Indonesien (West-Papua): Merauke (Expedition zu den Korowai) – Jayapura – Wamena (Baliemtal) – Sorong (Raja Ampat)

Nach zwei nervigen Flugtagen mit Zwischenlandungen in Auckland, Sydney und Jakarta landen wir völlig übernächtigt im westpapuanischen Städtchen Merauke. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt uns nicht. Mit Andreas unserem Guide, der uns tief in den Dschungel zum Stamm der Korowai bringen soll, gehen wir erst einmal auf Einkaufstour und besorgen für die Expedition unerlässliche Dinge wie Gummistiefel, Moskitonetze sowie Isomatten.

Die als Waldnomaden in kleinen Familienclans lebenden Korowai wurden aufgrund ihres schwer zugänglichen Siedlungsgebietes im Südosten Papuas erst Anfang der 1980er-Jahre entdeckt und hingen bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts noch dem rituellen Kannibalismus an. Allerdings gilt ein Großteil der Korowai bis heute als unkontaktiert und Anthropologen vermuten, dass Kannibalismus bei den Familien, die in den isoliert liegenden Regionen leben, weiterhin vorkommt.

Zwar hat die indonesische Regierung jahrelang versucht, die Korowai in festen Dörfern anzusiedeln, aber die geborenen Jäger und Sammler zogen nachts durch die Nachbarschaft und wilderten mit Pfeil und Bogen unter deren Haustierbeständen. Daraufhin durften sie recht bald wieder in den Dschungel zurückkehren.

Auf dem Weg zu den Korowai

Am nächsten Morgen starten wir nach einem kurzen Flug in die im Landesinnern liegende Stadt Kepi zum großen Dschungelabenteuer. In Kepi erwartet uns bereits Jeremy in seinem winzigen und mit einem ohrenbetäubend lärmenden Motor ausgestatten Boot. Vier Stunden düsen wir damit durch das weit verzweigte Flusssystem Westpapuas stromaufwärts, bis wir bei Einbruch der Dunkelheit den Ort Senggo erreichen.

Das Dorf dominieren auf Stelzen gebaute Bretterbuden, die sich am Flussufer entlangziehen. Miteinander verbunden sind sie durch einen Bohlensteg, der gleichzeitig eine Art Promenade bildet. Inmitten der Hütten steht auch unser schlichtes Gästehaus und da die Besitzerin noch in der Kirche ist, machen wir es uns auf der Veranda gemütlich. Augenblicklich verwandelt sich der Steg in eine Flaniermeile. Jung und Alt spazieren vorbei und zeigen mit einem breiten Lächeln ihre vom Betelnusskauen rot verfärbten Zahnstummel.

Expedition in den Dschungel in Indonesien

Der nächste Tag beginnt in aller Frühe mit einer dreistündigen Weiterfahrt in den tief im Hinterland gelegenen Ort Basman. Während Andreas gleich am Anleger ein paar Träger für die Lebensmittelvorräte anheuert, tauschen wir unser bequemes Schuhwerk gegen ein Paar klobige Gummistiefel ein.

Noch bevor der Dschungel in Sichtweite gerät, bekommen wir bereits den ersten Vorgeschmack auf die Tour. Auf einem Bohlenweg, der das sumpfige Flussufer überspannt, fehlen entweder einige Bretter oder die Stützleisten sind gebrochen. Anschließend führt er direkt in ein morastiges Wasserloch, in dem ich auch gleich mit einem Bein stecken bleibe. Andreas hilft mir aus dem Matsch, aber ein Stiefel ist nun von innen nass und erschwert das Wandern, bevor es richtig begonnen hat.

Nass, rutschig und morastig geht es im Wald weiter. Barfuß und trotzdem behände balancieren die Träger über Baumstämme und waten durch knietiefen Sumpf, während wir Mühe haben, einigermaßen zügig vorwärtszukommen.

Zu allem Überfluss fängt es auch noch an zu regnen. Die aus zumeist eher schmalen Baumstämmen bestehenden „Brücken“ über Bäche und sumpfiges Gelände verschwinden im Nass. Zwar haben die Waldbewohner an manchen Überquerungen durch im Wasser steckende Äste eine Art Geländer angebracht, aber das Balancieren auf dem glatten Holz und das Stapfen durch den tiefen Matsch wird beständig schwieriger, sodass wir immer langsamer vorankommen.

Bei den Korowai

Nach fünf kräftezehrenden Stunden erreichen wir endlich eine kleine Siedlung. Rauch quillt aus einem Langhaus. Frauen in Baströcken und mit Pfeil und Bogen ausgerüstete Männer, die lediglich ihr bestes Stück mit einem umgebundenen Grashalm bekleidet haben, heißen uns willkommen.

Zur Begrüßung bekommen wir geröstetes Sago, ein aus dem Mark der gleichnamigen Palme gewonnene Art Mehl überreicht. Es bildet neben Wasser die Nahrungsgrundlage der Korowai; manchmal gibt es zusätzlich Fisch aus dem angrenzenden Fluss oder ein frisch erlegtes Wildschwein.

Ein paar Hausschweine und ein domestizierter Frischling laufen durch den Matsch. Sie sind neben den Jagdbögen der Männer und den Halsketten aus Hundezähnen, die einige Frauen tragen, der einzige Besitz der Korowai. Rund 30 Mitglieder haben die zum hiesigen Clan gehörenden drei Familien, wobei ein Mann mehrere Frauen hat. Sie bekommen im Durchschnitt sieben Kinder, von denen drei bis vier das Erwachsenenalter erreichen. Die meisten sterben an Malaria, Tuberkulose oder Schlangenbissen

Nachdem die ersten neugierigen Blicke mit uns ausgetauscht sind, geht das Familienleben wieder seinen normalen Gang: Frauen und Kinder sitzen im Langhaus um ein Feuerchen, rösten in Blätter gerolltes Sago und klopfen auf einem Holzstamm die Rinde des Sagobaumes zu einem schmiegsamen Gewebe, das als Matratze, Tuch oder manchmal auch als Kleidungsstück genutzt wird.

Da es unentwegt regnet, baut Andreas im Langhaus ein Zelt für uns auf. Auch ein Großteil der Frauen und Kinder sowie ein paar Ferkel übernachten wegen des schlechten Wetters in der Hütte.

Dorfbesichtigung und Sagoernte

Die Nacht ist für uns katastrophal. Jeder Dörfler hält zum Wärmen ein Feuerchen am Brennen. Es qualmt fürchterlich, die Schweine quietschen und irgendwer redet immer. Am Morgen suchen wir einen neuen Standort für das Zelt: ergebnislos. Das einzige Dach, das vor dem Regen schützt, steht unmittelbar an einer sumpfigen Wasserlache und ist daher ein wahrer Mückenhort.

Nach und nach versinkt die ganze Siedlung knöcheltief im Matsch; über die Brücke aus Baumstämmen, die die beiden Flussufer miteinander verbindet, strömt das Wasser. Wir stiefeln durch den Schlamm zum „Leuchtturm“ eines jeden Korowai-Dorfes, einem in rund 30 Metern Höhe in der Krone eines Banyanbaumes gebauten Baumhauses. Dieses erstaunliche Stück Architektur dient indes nicht dem Wohnen, sondern als Zufluchtsort für Frauen und Kinder im Falle von kämpferischen Auseinandersetzungen mit anderen Familien.

Über senkrecht am Baum lehnende Leitern kann das Haus im Baumwipfel erklommen werden. Zwei Plattformen verleihen dem zerbrechlich wirkenden Gebilde mehr Stabilität. Während ich noch darüber nachdenke, das Wagnis einzugehen und nach oben zu klettern, ist Marc bereits auf dem Weg. Allerdings sind schon die ersten Sprossen so morsch, dass sie beim Auftreten einbrechen und wir das Unterfangen rasch wieder aufgeben.

Stattdessen begleiten wir die Familie zur Sagoernte in den Wald. Durch Sumpf und Wasser stapfen wir tief in den Dschungel, ehe eine erntereife Sagopalme gefunden ist. Auch die Kinder sind bereits mit von der Partie und lernen so in der Wildnis zu überleben. Denn etwa alle drei bis fünf Jahre, wenn der Bestand erschöpft ist, ziehen die Familien zum nächsten Sago-Gebiet weiter.

Das Fällen der Palme ist Männerarbeit. Die Rinde ist weich und der Stamm kippt schnell. Nun sind die Frauen an der Reihe. In stundenlanger körperlicher Schwerarbeit wird das Innere des Baumes mit einem hölzernen Werkzeug abgeschabt und anschließend zu einer aus den Palmblättern gebauten Rinne getragen. Dort wird das geerntete Mark mit Wasser aus einem Tümpel vermengt, geknetet und durch das hergestellte Rindengewebe in ein Auffangbehältnis gedrückt, aus dem das Restwasser dann langsam abläuft. Übrig bleibt Stärke, eine helle Masse, die zum Trocknen ins Dorf gebracht wird.

Die Kinder, vor allem die Kleinen, vertreiben sich derweil die Zeit, indem sie beim Zerkleinern des Stammes mithelfen. Einige laufen trotz ihres Alters von kaum drei Jahren bereits ganz selbstverständlich mit der Machete durchs Dickicht und schlagen Äste von den Sträuchern ab.

Nach sechs Stunden ist der halbe Baumstamm verarbeitet; der Rest des Baumes wird für die Anzucht von Sagowürmern, eine an Proteinen reiche Delikatesse, präpariert.

Schwer bepackt kehren die Familien zurück ins Dorf. Dort hat Andreas in der Zwischenzeit schon das Abendessen für uns vorbereitet. Es gibt, wie bei jeder Mahlzeit, ungeliebten Reis, Instantnudeln und Dschungelgemüse. Da die Männer nur in der regenfreien Zeiten jagen und fischen, kommt auch keine Abwechslung auf den Tisch.

In der zweiten Nacht bleibt das Langhaus weitestgehend leer. Ein ruhigerer Schlaf ist uns trotzdem nicht beschieden. Die Korowai schlafen gleich nach getaner Arbeit für ein paar wenige Stunden und sind bereits gegen 22 Uhr wieder wach. Bis zum Morgengrauen sitzen sie plaudernd vor der Hütte; ab und an weint ein Kind.

Rückkehr aus dem Dschungel von Indonesien

Als wir unseren Aufenthalt beenden, haben Schlafmangel, der Rauch und die feuchten, stinkenden Klamotten unserer Gesundheit durchaus zugesetzt.

Der Weg durch den Dschungel ist anstrengender als vor ein paar Tagen. Aufgrund des vielen Regens ist der Matsch noch tiefer; das Herausziehen der Beine fällt schwerer und die Bäche sind zu Flüssen angeschwollen. An einer brusthoch vom Wasser überfluteten Fläche streiken wir.

Während die Kinder vergnügt in dem „See“ baden, fällen unsere Begleiter mit der Machete ein paar schmale Bäume und bauen mit viel Geschick einen knapp unter der Wasseroberfläche liegenden Übergang.

Erschöpft erreichen wir Basman, müssen vor dem Bootsanleger aber noch ein letztes Hindernis überwinden: eine lange, fragile Holzkonstruktion. Mithilfe unserer Begleiter, die uns mit einem festen Griff etwas Halt beim Balancieren über die fünf Zentimeter breiten Äste geben, schaffen wir auch diese letzte Hürde.

Endlich sitzen wir im Boot. Mit den letzten Sonnenstrahlen erreichen wir Senggo und fallen nach dem Abendessen im Gästehaus in ein frisch bezogenes richtiges Bett.

Am nächsten Tag verlassen wir die Siedlung, fahren mit dem Boot weiter bis Kepi und fliegen von dort am Folgetag zurück nach Merauke und weiter nach Jayapura.

Jayapura, die Hauptstadt von West-Papua

Jayapura streifen wir nur kurz bei einem Halbtagesausflug rund um den Sentani-See. Rund 22 Inseln liegen im größten Binnensee von West-Papua, die meisten sind mit pittoresken Fischerdörfern bebaut. Eingerahmt wird der See vom Cyclop-Gebirge und grasbewachsenen Hügeln, die an die britische Kinderfernsehserie Teletubbies erinnern sollen. Allerdings hat der sogenannte Teletubbies-Hügel mit der Heimat der Figuren trotz der sanften, grünen Landschaft nicht viel gemein.

Den Rest des Tages verbringen wir am Hotelpool und erholen uns von den Strapazen der Wanderung, ehe wir in das im Hochland liegende Wamena aufbrechen.

Wamena in Indonesien

Wamena liegt auf 1900 Meter Höhe eingebettet in die Berglandschaft des Baliemtales. Geprägt ist das Stadtbild von farbenfrohen, aber verwitterten Hausgiebeln, die an die niederländische Kolonialzeit erinnern. In den Fußwegen klaffen riesige Löcher, vor den unzähligen Geschäften mit ihren Angeboten aus chinesischer Produktion warten Fahrer in ihren rostigen Rikschas auf Kundschaft. Bei Einbruch der Dunkelheit werden die Läden mit einem stabilen Gitter verschlossen, sodass der Verkauf nur durch eine kleine Öffnung zwischen den Stahlstreben stattfindet.

Bei den Dani

In der Stadt und der weiteren Umgebung leben hauptsächlich Angehörige vom Stamm der Dani. Einer von ihnen ist Charles unser Guide. Wortkarg und mit vom Betelnusskonsum rotverfärbten Zahnstummeln hat er uns bereits am Vortag vom Flughafen abgeholt.

Am Morgen steht er weit vor der verabredeten Zeit am Frühstückstisch. „Es soll regnen. Wir müssen jetzt los“, nuschelt er durch eine Betelnuss hindurch.

Wir brechen auf zu einer Kultur-Tour in zwei Dörfer der Dani, um eine 250 Jahre alten Mumie zu besichtigen und an einem traditionellen Schweinefest teilzunehmen.

Wohl etwas früher als erwartet kommen wir im Mumien-Dorf Jiwika an. Eine Frau in Alltagskleidung tritt vor die Tür ihrer Hütte, lächelt verlegen, als sie uns sieht, geht zurück und erscheint kurz darauf mit einem Bastrock bekleidet wieder.

Derweil holt der Dorfälteste aus der stark verqualmten Behausung der Männer die Mumie und setzt sie auf einen Baumstumpf. Wim Motok Mabel heißt sie und war einst ein großer Krieger. Kohlrabenschwarz und mit aufgerissenem Mund hockt er auf dem Holzklotz.

Während die Mumie noch kostenlos fotografiert werden kann, müssen Bilder mit den Dorfbewohnern bezahlt werden. Zwei Männer, die nur mit dem traditionellen Penisrohr „Koteka“ bekleidet sind, haben sich schon vor einer Hütte positioniert. Uns ist das zu viel touristischer Kommerz und wir kehren augenblicklich zurück zum Auto. Als wir den Weiler verlassen, stehen bereits die nächsten Besucher vor dem Eingang und warten auf Einlass.

Wir fahren zum Schweinefest in ein weiteres Dorf der Dani. Das große Essen, bei dem Schweinefleisch mit Süßkartoffeln in einer Erdgrube unter heißen Steinen gegart wird, bildet den Höhepunkt des kultisch-rituellen Lebens der Dani, zu dem der Stammesälteste an speziellen Festtagen aufruft und das mit der Familie und Gästen zelebriert wird. Für zahlende Besucher wird das Mahl allerdings jederzeit zubereitet. Aufgrund einer im Land grassierenden Schweinekrankheit müssen wir uns jedoch mit Hühnerfleisch zufriedengeben.

Mit einem kriegerischen Tanz werden wir von den Dani willkommen geheißen und in ihr Dorf geleitet. Dort wird sofort mit den Vorbereitungen für das Festmahl begonnen. Dazu schleppen Frauen und Männer Holz herbei und schichten es zusammen mit Steinen zu einer Art Scheiterhaufen auf. Obwohl einige Dani ihr Feuerzeug um den Hals tragen, werden die Flammen ganz traditionell durch die Reibung von Hölzchen entfacht.

Eine gute Stunde liegen die Steine im qualmenden Feuer. In der Zwischenzeit sitzen die Männer unter einem schattigen Baum; die Frauen schaffen derweil diverses Blattwerk heran und kleiden mit dem Grünzeug die Kochmulde aus.

Nun werden die heißen Steine mithilfe einer Art überdimensionaler Holzklammer aus dem Feuer geholt und in dem vorbereiteten Erdloch zwischen den aufgeschichteten Blättern und Süßkartoffeln abgelegt. Den Abschluss bilden die mit Bananenblättern abgedeckten Hühnerhälften.

Nach einer Stunde ist das Essen fertig. Huhn und Süßkartoffeln werden gleichmäßig unter allen Anwesenden verteilt. Die Mahlzeit ist jedoch enttäuschend geschmacklos.

Wanderung durchs Baliemtal in Indonesien

Am nächsten Tag erscheint Charles weit nach dem verabredeten Termin und mit einer Alkoholfahne im Hotel. Immerhin hat er einen Fahrer mit Auto dabei, der uns zum Ausgangspunkt einer Wanderung im Baliemtal bringen soll.

Nach einer äußerst holprigen Fahrt über Felsbrocken, abgesenkte Straßenteilstücke und durch stark strömende Flussläufe beginnt die Tour an einer Hängebrücke, die die Ufer des Flusses Baliem verbindet. Ihre Bohlen sind leicht marode und lückenhaft. „Du musst in der Mitte über dem Stahlseil gehen“, rät Charles. Fünf Stunden wandern wir anschließend oberhalb des Flusslaufs auf matschigen Pfaden über terrassierte Felder, auf denen Gemüse und Süßkartoffeln angebaut werden und durchqueren kleine Siedlungen mit Holzhäuschen und Rundhütten.

Die Ausblicke über das Tal sind weniger spektakulär als erwartet. Frisch durch Brandrodung entstandene Felder ziehen sich die ehemals grünen Berghänge hinauf. An einem Seitenarm des Baliem rasten wir für ein Picknick. Charles verzieht sich aus meiner Sichtweite und kommt nach einer Weile Betelnusskauend zurück. Wenigstes hört damit das unangenehme Knarren seiner Zähne auf, das wie ein morscher Ast, der sich im Wind biegt, klingt. Zu meiner Freude ist die unspektakuläre Wanderung ohnehin kurz darauf beendet und wir fahren zurück ins Hotel.

Aus dem Hochland nach Raja Ampat

Zum Relaxen reisen wir weiter in die Küstenstadt Sorong, dem Tor zum Archipel von Raja Ampat. Per Fähre und Motorboot geht es auch gleich weiter auf eine Privatinsel im Herzen der herrlichen Inselwelt.

Ein paar Tage genießen wir dort das entschleunigte Leben und schnorcheln am Hausriff mit Stachelrochen und Riffhaien. Den Müßiggang unterbrechen wir nur für einen Ausflug in die pittoreske Insellandschaft von Piaynemo. Zahlreiche dicht bewachsene, pilzförmige Felsen stehen dort verstreut im türkisfarbenen Ozean und bilden Lagunen wie die malerische Sternlagune, die den Namen ihrer fünfzackigen Form verdankt.

Nach ein paar entspannten Tagen in Raja Ampat fliegen wir – in Ermangelung von Transportmöglichkeiten auf dem Landweg – via Bali und Singapur in das benachbarte Papua-Neuguinea.