Reisen ist zu sehen.

(Sprichwort aus Botswana)

Reisejahr 2021 | Lesezeit: 15 Minuten

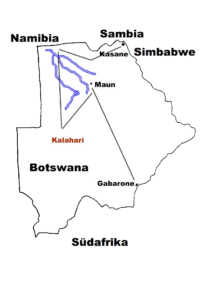

DR Kongo – Sambia – Kasane (Chobe-Nationalpark) – Okavangodelta – Kalahari – Gabarone

Ein offenes Safarifahrzeug hält im Niemandsland zwischen Sambia und Botswana. „Steigt ein!“, fordert der Fahrer uns auf. Obwohl wir negative PCR-Tests haben, wird von den botswanischen Behörden noch ein Corona-Schnelltest verlangt. Als das Ergebnis vorliegt, dürfen wir einreisen. In der Migrationshalle sind wir die einzigen Touristen und innerhalb von wenigen Minuten in Botswana angekommen.

Mit Tempo 80 prescht der Fahrer über die Straßen. Scharf pfeift der Fahrtwind um unsere Ohren. Das Auto wackelt so stark, dass wir den Beckengurt benutzen. Zum Glück sind es nur wenige Kilometer bis zum Camp in Kasane.

Im Chobe-Nationalpark in Botswana

Auf Stelzen gebaute Safarizelte stehen am Ufer des Chobe. Bevor wir unser Zelt beziehen, hat der Manager noch eine Bitte: „In Botswana besteht zurzeit ein Alkoholverbot. In der Lodge dürfen wir zwar Alkohol ausschenken, aber betrinkt euch nicht.“ Derweil läuft ein Pärchen mit einer Flasche Cognac in der Hand vorbei.

Wie bereits aus Sambia gewohnt sind wir auch hier kurz vor dem Beginn der nachmittäglichen Aktivität angekommen und starten gleich zu einer Bootsfahrt auf dem Chobe. Mit einem Katamaran schippern wir vorbei an grünen Inselchen über den Fluss. Am Ufer dösen Nilpferde und Krokodile; auf einer Insel, rupfen Elefanten das Gras aus dem Wasser und schwenken es zur Säuberung hin und her, ehe sie es genüsslich fressen. Zum Sundowner sucht Max, der Guide, den schönsten Blick auf die Abenddämmerung und platziert das Boot so, dass die Sonne zwischen zwei Elefanten untergeht. Dabei taucht sie den Fluss in ihr rotes Licht, während der Vollmond am Himmel leuchtet.

Die Nacht war stürmisch, die Temperaturen sind im Keller. Entsprechend unausgeschlafen starten wir in den nächsten Tag. Zur Morgensafari im Chobe-Nationalpark ziehen wir alles an, was wir im Rucksack finden und lassen uns extra Decken für die Fahrt geben. Obwohl der Eingang zum Nationalpark nur zehn Minuten entfernt ist, frieren wir im eisig wehenden Wind.

Vier Stunden kurvt Max durch die Savanne. Dabei begegnen wir in dem in Vor-Corona-Zeiten touristisch sehr stark frequentierten Park nur selten einem Fahrzeug. Trotzdem lassen sich nicht allzu viele Tiere blicken. Ein paar Elefanten und Giraffen rupfen Blätter von den Bäumen, eine Büffelherde durchquert den Fluss, am Ufer liegt eine Löwenmutter etwas abseits von ihren drei einjährigen Jungtieren. Wir beobachten sie eine Weile. Die Löwenfamilie scheint hungrig zu sein. Ihre Blicke konzentrieren sich auf eine Herde Impalas, die jedoch einige Hundert Meter entfernt grasen. Nach und nach geht ein Jungtier nach dem anderen zur Mutter und legt sich bei ihr nieder. Die Familienidylle hält nur kurz, dann verschwindet die Löwin im Busch, die Jungen folgen ihr etwas später nach.

Am Nachmittag starten wir wieder zu einer Bootsfahrt. Max parkt den Katamaran am Ufer. Eine Elefantenherde mit Babys und Jungtieren steht nur wenige Meter entfernt am Fluss. Bedächtig nähern sie sich dem Boot – unsere Adrenalinspiegel steigen – und ziehen unmittelbar daran vorbei.

Zum Sundowner geht es tiefer in die Lagunen. In gebührender Entfernung liegt eine Gruppe Flusspferde im Wasser. Während wir den Sonnenuntergang genießen, läuft plötzlich ein Hippo-Youngster in den Fluss und schwimmt prustend auf uns zu. Max legt den Rückwärtsgang ein. Unbeeindruckt davon verfolgt uns das Jungtier weiter. Wie ein Schwimmer auf- und abtauchend nähert er sich. Max wendet eilig und gibt Gas. Triumphierend das Maul aufreißend taucht das Flusspferd, das Hinterteil dabei in die Luft streckend, ab.

Einen weiteren Tag verbringen wir noch im Chobe-Nationalpark, sehen einer Elefantenherde beim Durchschwimmen des Flusses zu; beobachten eine jagende Echse sowie eine auf der Lauer liegende Löwin, die nach ein paar vergeblichen Versuchen, sich einer Herde Zebras zu nähern, aufgibt. Zum Abendessen wartet in der Lodge eine Überraschung auf uns. Vor unserem Zelt hat das Personal einen Tisch eingedeckt, Kerzen und Petroleumlampen strahlen im romantischen Licht, rot leuchtet der Abendhimmel. „Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr unsere Gäste wart“, bedankt sich der Lodge-Manager.

Vom Chobe-Nationalpark ins angrenzende Okavangodelta von Botswana

Am nächsten Morgen brechen wir per Flieger auf ins Okavangodelta. Auf dem Flughafen in Kasane ist so wenig los, dass wir vom internationalen Terminal abfliegen. Auch die Cessna mit 12 Plätzen ist nur zur Hälfte belegt. Zwei Buschpiloten heißen uns herzlich willkommen. Vor dem Einsteigen geben sie den Flugplan bekannt. Unser Airstrip ist der vierte und letzte, der angeflogen wird. Der Gedanke, so lange in der kleinen Maschine sitzen zu müssen, behagt mir gar nicht. Aber es gibt nur diese Möglichkeit, um in einige abgelegene Orte im Delta zu gelangen.

Zu meiner Überraschung sind die Sitze erstaunlich bequem und auf den Plätzen hinter den Piloten gibt es ausreichend Beinfreiheit. Unter uns ziehen Elefantenherden über die Savanne, leuchten die tiefblauen Wasseradern, Sumpflandschaften und ockerfarbenen Trockenflussläufe des Deltas in der Sonne. Gerne zeigt der eine Pilot dem anderen die Tierwelt, indem er das Flugzeug in eine Schräglage bringt.

Im Okavangodelta

Das Delta ist ein schwer zugängliches Sumpfgebiet im Norden der Kalahari-Wüste. Sein Namensgeber, der Fluss Okavango, entspringt dem angolanischen Hochland und versickert im Delta in unzähligen Kanälen, Seen und Lagunen. Zwischen zwei Wasserläufen taucht der Airstrip auf. Die Cessna gleitet ein Stück über dem Boden entlang, während die Piloten nach Tieren auf der Landebahn Ausschau halten. Die Bahn ist frei, wir landen.

Narvas, der Guide erwartet uns bereits mit einem Safarifahrzeug. Fünf Minuten später sind wir bereits im Camp und werden mit traditionellem Gesang und warmen Tüchern empfangen. Diskret blicken wir auf die Gästeliste, die an der Rezeption hängt. Außer uns sind nur zwei weitere Besucher da.

Auch hier sind wir wieder pünktlich zum High Tea und zur nachmittäglichen Safari eingetroffen. Unsere Befürchtung, dass wegen der wenigen Touristen nur ein Auto zum Game Drive genutzt wird, ist jedoch unbegründet. Um den Aufenthalt für alle so perfekt wie möglich zu gestalten, starten zwei Fahrzeuge.

Narvas ist eher Entertainer denn Fährtenleser. Er prescht über die Pisten, vorbei an Giraffen und Zebras. „Giraffen haben wir genug. Zebras haben wir genug. Da vorn ist ein Sekretär. Der ist selten“, sagts und braust vorbei. Der Guide aus dem anderen Fahrzeug meldet sich per Funk: „Wir haben einen Leoparden entdeckt.“ Narvas rast hin und kommt gerade noch vor der Raubkatze zum Stehen.

Der Leopard scheint hungrig zu sein. Im Schutz eines Termitenhügels lässt er sich – ein paar Warzenschweine im Blick – nieder. Kurz nähert sich die Warzenschweinfamilie, entfernt sich dann aber wieder. Uns nimmt der Leopard nur kurz in Augenschein, dann macht er es sich in der Sonne gemütlich. Plötzlich erhebt er sich jedoch, streckt sich, macht einen Satz und hält eine Maus zwischen den Pfoten. Die scheint recht zäh zu sein. Jedenfalls kaut er erstaunlich lange auf ihr herum.

Sowie die Sonne untergegangen ist, sinken die Temperaturen noch schneller als bisher auf der Reise. Glücklicherweise brennt bei unserer Rückkehr ins Camp ein Lagerfeuer, Wolldecken liegen auf den Stühlen bereit, die ausgezeichnet zubereiteten Mahlzeiten auf dem Abendbüfett wärmen von innen und als Überraschung liegt im Zelt bereits eine Wärmflasche unter der Bettdecke.

Frostig ist es auch zum morgendlichen Safari-Start. Selbst den Tieren scheint es noch zu kalt zu sein. Außer zwei Hyänenkindern und einer Schar Wildhundebabys bekommen wir nichts zu sehen. Narvas ist das zu wenig und so kurvt er statt der üblichen vier Stunden sechseinhalb Stunden durch die Landschaft. Erfolglos.

Benommen von der langen Tour steigen wir aus dem Fahrzeug und gehen sofort zum Lunch über. Die kurze Pause, die uns noch bis zur Fahrt mit einem Mokoro am Nachmittag bleibt, nutzen wir für die Buchung von Flugtickets für die Heimreise.

Müde steigen wir in das Mokoro, ein vier Meter langer Einbaum, der von einem Poler (Bootsführer) durch das flache Wasser des Deltas gestakt wird. Die ursprünglich aus dem Holz des Leberwurstbaumes gefertigten Boote werden heute aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellt und bieten Platz für zwei Gäste. Narvas zeigt auf zwei am Ufer liegende Mokoro: „Jeder von euch hat ein eigenes Boot. So haben zwei Dörfler ein Einkommen.“

Vorsichtig staken die Poler am Rand des Schilfgürtels – eine Gemeinschaft Flusspferde im Blick – entlang. Auch wir schauen aufmerksam auf die Gruppe. Bisher haben wir Hippos nie auf Augenhöhe beobachtet, jetzt sitzen wir in einem wackligen Boot und schauen den Tieren gebannt zu. Zum Sundowner gehen wir an einer kleinen Insel fernab der Flusspferde an Land und kehren kurz darauf zurück in das Camp.

Am abendlichen Lagerfeuer verabreden wir mit Narvas, dass wir morgens eine Stunde später starten wollen. „Wir haben bei allen morgendlichen Aktivitäten in den letzten Wochen nie vor 8 Uhr ein Tier zu Gesicht bekommen“, erklären wir ihm den Grund.

Beim Game Drive am nächsten Tag treffen wir alte Bekannte: Die ausgewachsenen afrikanischen Wildhunde liegen mit dicken Bäuchen im trockenen Gras, die Welpen springen dagegen sofort auf, als das Auto näherkommt und legen sich nach wenigen Metern wieder hin. Unweit entfernt streift ein Leopard durch das hohe Gras und markiert sein Revier. Wir folgen ihm, bis er sich im Schatten eines umgestürzten Baumstammes zur Ruhe legt.

Tiefblaues Wasser, umgeben von frischem Grün und gelbem Gras lädt zu einer Bootstour ein. Wir fragen bei Narvas nach. „Ihr habt Glück. Eine Bootstour ist um diese Zeit meist nicht möglich. Die Kanäle haben nicht genug Wasser. Dieses Jahr hat es aber im Delta viel geregnet und die Boote können fahren“, antwortet er.

Am Nachmittag starten wir mit einem motorisierten Boot und Käpt’n Mo in den Sonnenuntergang. Am Ufer stapeln sich Garben aus trockenem Gras. Männer und Frauen aus den umliegenden Dörfern transportieren es mit dem Mokoro übers Wasser, um die Dächer ihrer Hütten damit zu decken.

Käpt’n Mo lenkt das Boot zu einem Hippo-Pool. Eine Gruppe von Flusspferden geht gerade ins Wasser, eines kommt sofort auf uns zu. Mo biegt ab, stoppt in der Nähe von zwei grasenden Elefanten und fährt nach wenigen Minuten mit Speed durch die Flusspferdgruppe. Wir halten die Luft an. Es geht gut. Weiter geht die Fahrt, bis sie an einem weiteren Flusspferd-Hotspot endet. Diesmal hält sich Mo in respektvoller Entfernung zur Gruppe. Bis zum Sonnenuntergang beobachten wir die Tiere; einige reißen fotogen das Maul auf, zwei weitere kabbeln sich; immer wieder, schwillt ihr Grunzen und Lachen an und kehrt anschließend Ruhe ein.

Die Sonne sinkt tiefer und tiefer und wir fragen uns, wann Mo endlich heimwärts fahren wird. Zumal die Flusspferde in der Dämmerung zum Fressen an Land gehen und das Boot genau auf dem Weg liegt. Angespannt sehen wir Mo an, der auf einmal Gas gibt und losbraust. Als die letzten Sonnenstrahlen Himmel und Wasser blutrot färben, sind wir zurück an unserem Ufer.

Vom Okavangodelta in die Kalahari-Wüste von Botswana

Pünktlich landet das Buschflugzeug vom Typ GA8 Airvan auf der Piste. Sechs Passagiere kann die Maschine befördern, wir sind jedoch die einzigen Fluggäste. Der Pilot ist ein rundlicher Typ mit kurzer Hose und Sneakers an den Füßen, der so wirkt, als sei er kurzfristig von Mutters Essenstisch zum Flug abberufen worden. Den Kurs gibt er in ein Navigationsgerät auf GPS-Basis ein und los geht es mit maximal 120 Meilen pro Stunde. Ab und an tritt er etwas mehr auf das Gaspedal und der Motor wird noch lauter, als er ohnehin schon ist.

80 Minuten schaukelt der Flieger über das größte Binnendelta der Welt. Unter uns schlängeln sich Wasserläufe durch das Sumpfgebiet, bis sie in der Wüste versickern und wir den kargen, trockenen Teil der Kalahari erreichen.

Im Zentrum der Kalahari

Am Airstrip warten bereits Vasco und Jekey, ein Fährtenleser auf uns. Sie bleiben noch bis zum Abheben des Fliegers an der Landebahn stehen, dann geht es ins zehn Minuten entfernte Camp. Plötzlich taucht die Maschine wieder auf, Vasco kehrt sofort zum Airstrip zurück. Es ist aber kein befürchteter Notfall. Der Pilot übergibt nur ein Paket Milchpulver.

Am Eingang zur Lodge stehen zwei Frauen, eine davon ganz in Weiß. Sie wedelt mit einer Flasche Desinfektionsmittel in der Luft herum. „Maske“, herrscht sie uns statt eines Welcome an. Das hätte Schwester Hildegard aus der Schwarzwaldklinik nicht besser gekonnt. Von einer Mitarbeiterin bekommen wir in gelangweiltem Ton die Hütte gezeigt. Die ist sehr geräumig und gemütlich eingerichtet mit einem weiten Blick über die Kalahari und auf ein 200 Meter entferntes Wasserloch.

Nach einem Imbiss geht es für die noch vom Nachmittag verbliebenen anderthalb Stunden zu einem Game Drive. Wir sind die einzigen Gäste. Vasco hält an einer Schar Perlhühner. Als er merkt, dass wir das nicht so recht zu würdigen wissen, setzt er die Fahrt zwar fort, hält aber an jeder Antilope, die im trockenen gelben Gras steht und erklärt uns langatmig, warum sie hier vorkommt. Über die Raubkatzen, die hier leben, fällt kein Wort.

An einer Baumgruppe hält er für einen Sundowner. Auf dem Bullenfänger wird billigstes Fast Food serviert: vier Büchsen Softgetränke und Chipstüten. Verärgert blicken wir uns an. Für die Übernachtungen haben wir einen sehr hohen Preis bezahlt und bekommen unterstes Ramschniveau geboten. So haben wir uns den Abschluss unseres Urlaubes nicht vorgestellt. Darüber tröstet auch der wunderschöne Sonnenuntergang kaum hinweg.

Zum Abendessen muss Vasco an unserem Tisch Platz nehmen und hat den Auftrag, Gespräche zu führen. Er ist sichtlich überfordert und auch wir würden lieber in Ruhe essen.

Für den Abschluss des Tages hatten wir uns vorgestellt, am Lagerfeuer zu sitzen und die Tiere am Wasserloch zu beobachten. Das Feuer brennt zwar, aber das Wasserloch liegt unsichtbar in der Dunkelheit. „Welchen Sinn macht ein künstlich angelegter Teich, an dem hauptsächlich nachts Tiere zu beobachten sind, wenn er nicht beleuchtet wird?“, fragen wir nach. Vascos Antwort besteht aus ein paar aufklärenden Worten über das Paarungsverhalten des Kudus.

Da die nächtlichen Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt liegen, wird jedem zum ins Bett gehen eine Wärmflasche in die Hand gedrückt. In der Hütte ist es jedoch noch erstaunlich warm. Das finden auch unzählige Wanzen angenehm, die sich auf dem Bett und an den Wänden tummeln. Wenig erfreut über die unwillkommenen Gäste sammelt Marc sie ein. Nach anderthalb Stunden ist die Zahl so stark dezimiert, dass wir schlafen gehen. Als Schutz vor den Krabbeltieren spannen wir Badetücher über den Rahmen am Bett, der eigentlich für Moskitonetze gedacht ist.

„Ein Leopard ist heute Nacht um eure Hütte gelaufen. Hier sind die Spuren.“ Vasco, der uns noch vor Sonnenaufgang zum Morning Game Drive abholt, zeigt auf die Abdrücke im Sand. Wir zeigen der Managerin dagegen unsere Ausbeute an Wanzen. „Thank you“, mit unbewegter Miene nimmt sie das Glas entgegen.

Bereits in der ersten Stunde des Game Drive findet Jekey drei Löwen, die im gelben Gras liegen. Vasco positioniert das Auto so, dass sie daran mit hoher Wahrscheinlichkeit vorbeilaufen müssen. Kaum stehen wir, bewegt sich der erste Löwe in unsere Richtung, läuft hinter dem Auto vorbei und verschwindet im Gras. Wir drehen die Köpfe zu den anderen und schon steht der zweite auf und nimmt den gleichen Weg. Als alle Fotos im Kasten sind, kommt der dritte in Bewegung, läuft direkt auf das Auto zu, bleibt einen kurzen Sprung entfernt auf Marcs Seite stehen, sieht ihn an und geht um das Fahrzeug herum. „Da passiert nichts, wenn man ganz ruhig bleibt. Die sehen nur einen großen Kasten“, erklärt Vasco.

Am nächsten Tag reisen zwei weitere Gäste an. Sie sind schon länger unterwegs und ebenfalls irritiert über den unfreundlichen Empfang, die Wanzen im Zimmer und den billigen Sundowner. Am abendlichen Lagerfeuer fragen wir nach einem Busch-Walk. Vasco nickt: „Jekey wird mit euch wandern. Er ist vom Stamm der San und wird dabei einiges über die Traditionen seines Volkes erzählen.“

„Ist der Busch-Walk so armselig wie der Sundowner?“, wird Vasco gefragt. Die Antwort bleibt er schuldig.

Busch-Walk mit einem San

Nach einem zehnminütigen Spaziergang mit einigen dürren Erklärungen von Jekey ist die Frage von gestern Abend mit „Ja“ beantwortet. Jekey zeigt uns ein paar Wurzeln und entfacht auf traditionelle Art ein Feuer. Dann ist die Vorstellung auch schon beendet. Ich bin enttäuscht. Bei der letzten Reise nach Botswana 2011 waren wir eine Stunde lang mit einer Gruppe San im Busch unterwegs und haben sehr anschaulich viel Wissenswertes über ihr Leben in der Kalahari und ihre Traditionen erfahren.

Zu allem Überfluss reicht am Abend das Essen nicht für alle Gäste. Der Urlaub nähert sich jedoch ohnehin dem Ende und wir fliegen am nächsten Morgen mit einem Zwischenstopp in Maun nach Gabarone und von dort für ein paar Tage in die Schweiz weiter.

Botswana hat uns wie schon bei der Reise 2011 enttäuscht. Die Regierung meidet zwar den Massentourismus und setzt auf wenige, aber gut zahlende Touristen, die Lodges und Camps sind klein und der Service sehr zuvorkommend, aber unabhängig davon, auf welche Art man das Land bereist, ob als Campingsafari (2011) oder Flugsafari, es fehlt das Afrika-Feeling.