Wer immer in den Himmel schaut, wird nie etwas auf der Erde entdecken.

(Sprichwort aus Benin)

Reisejahr 2025 | Lesezeit 13 Minuten

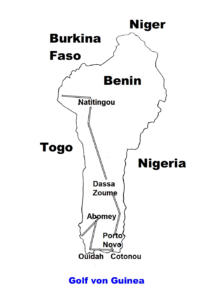

Cotonou – Porto Novo – Dassa Zoume – Natitingou – Togo – Abomey – Ouidah – Burundi

Mystische Zeremonien, bizarre Märkte, Fetische und Ahnenverehrung – Benin ist die Wiege des Voodoo-Kults. Jedes Jahr am 10. Januar versammeln sich Voodoo-Priester und Fetischisten aus allen Regionen Westafrikas und zelebrieren im Wallfahrtsort Ouidah ihre magischen Kräfte. Bis es so weit ist, haben wir noch Zeit und nutzen sie, um in die Geschichte des Landes und die Traditionen der verschiedenen Stämme einzutauchen.

Cotonou, das Wirtschaftszentrum Benins und Sitz des Staatsoberhauptes sowie der meisten Minister der Regierung, macht dabei den Anfang. Über die Stadt wacht die 30 Meter hohe Bronzeskulptur einer Amazone: Im damaligen Königreich Dahomey – der heutigen Republik Benin – bildeten die für ihre Disziplin, aber auch Gnadenlosigkeit gegenüber dem Feind bekannten weiblichen Soldaten die Elite in der Armee.

Neben dem Standbild erstreckt sich der größte Hafen des Landes. Seine Mauer ist auf einer Länge von über 940 Metern mit Bildern aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Benins bemalt und gilt als das längste zusammenhängende Graffiti in Afrika.

Ganvié: Afrikas Venedig

Unweit von Cotonou steht mitten im Nokoué-See das Dorf Ganvié. Im 18. Jahrhundert flüchteten Angehörige des Tofino-Volkes dorthin, um sich vor den Sklavenjägern aus Dahomey zu verstecken.

In schlichten, teilweise bunt bemalten Pfahlbauten führen die Fischer ein sehr bescheidenes und anspruchsloses Leben. Bis heute halten sie an ihren überlieferten Traditionen fest, werfen in der Lagune ihre Netze aus und legen in mühsamer Handarbeit aus Schilf und Reusen kleine Gehege für die Fischzucht an. Nur ein paar wenige Restaurants, ein Hotel, die Schule und Handyshops zeugen vom Leben im 21. Jahrhundert.

Porto Novo, die Hauptstadt von Benin

Mit unseren Begleitern Rauf und Remy starten wir zu einem Ausflug in die Hauptstadt Porto Novo. Namensgeber der Ortschaft waren Portugiesen, die in der Königsstadt mit den Herrschenden einen florierenden Sklavenhandel betrieben.

Als Nachkommen der nach Brasilien verschleppten Afrikaner in ihre Heimat zurückkehrten, bauten sie die Stadt im afro-brasilianischen Stil auf. Besonders ins Auge fällt die alte Moschee, die nach dem Vorbild der Kirchen von Salvador de Bahia gestaltet wurde. Obwohl die Farbe vom maroden Mauerwerk abblättert, ist sie immer noch von pittoresker Schönheit.

Dagegen ist der alte Königspalast trotz seiner Morbidität nur ein Haufen aus vergammelnden Mauern und verrottenden Höfen. Einziger Höhepunkt ist der Besucher-Warteraum. Hier wurde jeder Ankömmling einer Voodoo-Zeremonie unterzogen. Wurden daraufhin bei dem Gast negative Vorhaben festgestellt, wanderte er ins Gefängnis.

Voodoo in einem kleinen Dorf in Benin

Wir erleben unser erstes Voodoo-Ritual in einem versteckt gelegenen Dorf. Seine Bewohner hausen in einfachen Hütten ohne jegliches Inventar, nur ein paar Altäre stehen zwischen den Unterkünften.

Trommelwirbel und ein in einen orangefarbenen Häkelanzug gekleideter Dorfchef empfangen uns. Immer lauter und wilder werden die Trommeln geschlagen, bis nacheinander acht Geister (Ahnen), die in schwere, fantasievolle und das Gesicht verdeckende Gewänder gekleidet sind, erscheinen.

Rote Erde wirbelt hoch, als sie sich tanzend duellieren und ihre Umhänge kunstvoll durch die Luft wirbelnd über den Dorfplatz rotieren. Aber auch mit übernatürlichen Kräften ausgestattete Geister benötigen kurze Erholungspausen von der strapaziösen Darbietung und sinken auf die bereitstehenden Stühle.

Das Trommeln wird temperamentvoller, schrille, ohrenbetäubende Laute erfüllen die Luft, als ein in Rot gekleideter Ahn auftaucht. Während er sich auf einen Hocker setzt, bringen Dörfler zwei magere Hühner für das Tieropfer. Mit tiefer Stimme spricht er zum Dorfchef und den Assistenten. Plötzlich beißen diese den Hühnern den Kopf ab und spucken ihn auf die Erde. Blut tropft auf den Boden und in eine mit Sodabi (lokaler Schnaps) gefüllte Flasche. Anschließend wird zuerst der Vorfahr mit dem Flüssigkeitsgemisch besprengt, dann trinken die Männer von dem Gesöff und auch uns wird eine Tasse voll angeboten. Zum Glück gilt unsere Ablehnung nicht als unhöflich und vom Gefängnis bleiben wir ebenfalls verschont.

Richtung Norden

Am nächsten Tag beginnt die Tour übers Land. Als Rauf von der gut ausgebauten Straße auf eine sandige Piste abbiegt, verkündet Remy: „Wir besuchen noch einen traditionellen Heiler, der seine Patienten mit Voodoo-Ritualen und Kräutern behandelt.“ Dieser hockt in einem winddurchlässigen Häuschen auf einem halbzerbrochenen Stuhl. Um ihn herum stapeln sich Müll und leere Schnapsflaschen. Mit einer Geste bedeutet er uns auf zwei schiefen Sesseln Platz zu nehmen. Auf sein Kopfnicken bringt ein Junge eine Schale mit Wasser, aus der traditionell jeder Gast einen Schluck trinken muss. Wir hingegen dürfen es aus hygienischen Gründen auf der Erde versprühen. Den nun angebotenen Schnaps lehnen wir ebenfalls ab und auch das Probieren eines dunkelgrünen Pulvers überlassen wir lieber Remy. Da wir keinerlei Zipperlein zum Kurieren haben, ist der Besuch schnell beendet.

Voodoo-Zeremonie selbst gemacht

Den Folgetag starten wir an einer der zentralen Voodoo-Opferstätten, dem Dankoli-Schrein. Er ist einer der wenigen Orte, an dem die Gläubigen direkt mit den Göttern kommunizieren können. Für uns ist es erst einmal nichts anderes als zwei (männlich und weiblich) von der Sonne schwarz verbrannte Haufen aus Blut, Knochen und Federn mit einem Baumstumpf in der Mitte.

Als wir ankommen, opfert ein Mann gerade eine Ziege. „Habt ihr auch ein Anliegen?“, fragt Remy. Für insgesamt 10.000 CFA (15 Euro) können wir jeder eine Bitte äußern. Geht sie innerhalb eines Jahres in Erfüllung, sollen wir Geld an die Priester schicken, die dann entweder ein Huhn oder eine Ziege opfern. Das Angebot ist verlockend und wir versuchen unser Glück.

Bevor ich mit dem Ritual beginne, zeigt Remy auf meine Füße: „Du brauchst Erdverbundenheit und musst die Sandalen ausziehen.“ Trotzdem scheitere ich schon an der ersten Handlung: einen Holzpflock in den männlichen Schrein zu schlagen. Ein Priester vollendet, während ich seine Schulter berühre, das Werk. Dreimal (drei ist eine heilige Zahl im Voodoo) murmele ich dabei leise Dankoli und meinen Vornamen. Als der Pflock weitestgehend im Hügel versenkt ist, reicht mir der Priester eine Flasche mit rot eingefärbtem Palmöl (symbolisiert Blut): „Gieße dreimal etwas Flüssigkeit auf das Holz.“

Anschließend gehen wir hinüber zum weiblichen Schrein. Wieder versprühe ich dreimal „Blut“ sowie zusätzlich Alkohol (vertreibt böse Geister und Feinde, indem er sie betrunken macht) und bringe im Stillen meine Bitte vor. Anschließend lotst mich ein Assistent – immer noch barfuß – durch Hühnerfedern und über die ölige, blutgetränkte Erde zu drei kleinen Erhebungen. Wieder wird mir bedeutet, dreimal „Blut“ und Alkohol zu versprühen. Damit ist die Zeremonie aber nicht beendet. Nun gilt es noch mit der Fingerkuppe das versprühte Öl-Alkohol-Gemisch aufzunehmen und den Finger auf die Zunge zu legen. Nach einem kurzen inneren Kampf kann ich mich tatsächlich dazu überwinden.

Bei den Yom in Taneka

Zwei Stunden später erreichen wir ein traditionelles Dorf des Yom-Volkes. Die meisten Yom leben nach alten Traditionen in Rundhütten. Ihre aus Lehm gebauten Häuschen werden nach dem Tod des Familienoberhauptes zu seinem Grab. Nach einiger Zeit zieht dann der älteste Sohn in die Hütte, um den Kreislauf fortzusetzen.

Nur mit Lederriemen und Kopfbedeckung bekleidet sowie einer langen Pfeife im Mund, sitzt das spirituelle Oberhaupt der Gemeinde unter einem Schatten spendenden Baum. Er ist der traditionelle Heiler und Voodoo-Meister und hat als Aufgabe das Dorf vor Unglück und seine Bewohner vor persönlichem Schaden zu bewahren. Dazu stellt er Fetische (Gegenstände, denen magische Kräfte zugeschrieben werden) her und nutzt die Pfeife, um mit den Geistern der Vorfahren zu kommunizieren und sie um Rat zu bitten. Stirbt er, wird sein Sohn der Nachfolger.

Bei den Batammariba

Auch der folgende Tag steht ganz im Zeichen der Stammeskultur. Im Grenzgebiet zu Togo leben die Batammariba, ein Stamm der für seine Tata Sombas genannten kleinen Festungen ähnelnden Häuser bekannt ist. Ursprünglich wurden sie zur Abwehr von wilden Tieren und Sklavenjägern gebaut. Heute leben jedoch nur noch die Alten in den Trutzburgen.

Als wir ein Tata Somba betreten, schlägt uns beißender Rauch entgegen. Der Qualm kommt von einem schwelenden Kochfeuer und zieht durch das rußgeschwärzte, dunkle Erdgeschoss, in dem sich neben der Küche und einem steinernen Bett für die Ältesten auch Hühner- und Ziegenstall befinden.

Der Vorratsspeicher und die Schlafräume der Familie stehen hingegen auf dem terrassenartigen Dach. Genächtigt wird getrennt voneinander in kleinen niedrigen Hütten, von denen eine den Männern und die andere den Frauen und Kindern vorbehalten ist. Praktischerweise ist in der Frauenhütte eine kleine Schüssel in den Boden eingelassen, damit Kleinkinder jederzeit ihre Notdurft verrichten können, ohne den Raum verlassen zu müssen.

Den Tag beenden wir bei einem fröhlich-lauten Initiationstanz der Batammariba-Frauen und einer kurzen Wanderung zum Wasserfall in Kota.

Auf nach Togo

Die Ausreise aus Benin findet in einem unscheinbaren Gebäude statt. Ein Grenzbeamter im T-Shirt schreibt Namen und Passnummern in eine Kladde, verteilt die Ausreisestempel und weiter geht die Fahrt auf der ausgebauten Straße, bis wir auf eine Sandpiste abbiegen und kurz darauf die Grenze zu Togo erreichen.

Fünf Tage später sind wir wieder zurück und setzen unsere Reise im südlichen Landesteil mit den Zielen Abomey und Ouidah fort.

Alte Königsstadt Abomey

Abomey ist die alte Hauptstadt der durch Sklavenhandel reich gewordenen Dahomey-Könige. Hinter den kilometerlangen roten, insgesamt zwölf Paläste umfassenden Mauern (jede Dynastie erweiterte die Anlage um einen weiteren Palast) befindet sich heute ein interessantes Museum, welches anhand vieler Artefakte die blutrünstige Geschichte des Königreichs erzählt. Leider wird es derzeit renoviert und ist geschlossen.

Nur der den Amazonen vorbehaltene Hof kann besichtigt werden. Die rein weibliche Eliteeinheit der Armee (Ausbildungszeit 10 Jahre) bestand aus 5000 Kämpferinnen, die wie ihre männlichen Kollegen benachbarte Stämme überfielen, Landsleute verschleppten und versklavten. Den Frauen war es nicht erlaubt, zu heiraten oder Kinder zu bekommen, so lange sie als Soldatinnen dienten. Ihre Berührung bedeutete für einen Mann seinen sicheren Tod.

Unweit der Paläste befindet sich der Chamäleon-Tempel. Namensgeber ist der in Form eines Chamäleons mit weit aufgerissenem Maul und großen Augen gebaute Schrein. Tief im Bauch der Schuppenechse befindet sich ein staubiger und schmuckloser Raum, von dem eine Hälfte dem christlichen Gebet und die andere dem Voodoo-Priester vorbehalten ist. „Morgens ein Gebet und abends ein wenig Voodoo“, kommentiert Remy.

Abgerundet wird die Stadttour mit dem Besuch des Fetischmarktes. Hierhin verschlägt es eher Einheimische, um die Ingredienzien für Arzneien, die der Medizinmann verschrieben hat, einzukaufen. Um die Ware frisch zu halten, spritzen Jungen Formaldehyd in tote Mäuse; ein anderer weidet gerade eine Waldkatze aus. „Wenn du einen Menschenschädel haben willst, wird auch der unter dem Tisch hervorgeholt“, erzählt Rauf.

Ouidah, die Hauptstadt des Voodoo in Benin

Nach einem Übernachtungshalt in Allada geht es weiter in die Touristenhochburg Ouidah. Hier soll in zwei Tagen das große Voodoo-Festival stattfinden. Tausende von Hohepriestern und ihre Gläubigen aus ganz Benin und den Nachbarländern kommen in die City, um ihren Gottheiten durch Lieder, Tänze, Trommeln, Tieropfer und Gebete zu huldigen.

Altäre befinden sich überall in der Stadt. Die Opferstätten aus Blut, Fett und Federn stehen in Häusernischen, unter Bäumen oder auch in Verschlägen, aus denen es teilweise höllisch stinkt. An einem dieser Plätze sehen wir jungen Männer zu, die mit einer toten Ziege im Mund zwischen Altar und Voodoo-Priester hin und her tanzen.

Eine wichtige Kult- und Pilgerstätte ist der Python-Tempel. Ungefähr 50 der von den Bewohnern der Stadt als heilig angesehenen Schlangen leben hier. Die Tiere erhalten kein Futter, werden aber etwa einmal pro Woche hinausgelassen, um Hühner und Mäuse zu jagen. Gelegentlich machen sie sich auf den Weg zu den Wohnhäusern, wo sie wie gewöhnliche Gäste behandelt und anschließend in den Tempel zurückgebracht werden. Wer möchte, kann sich eine Schlange um den Hals legen lassen.

Eine große Rolle im Rahmen der Voodoo-Feierlichkeiten spielt der Heilige Wald. Der Legende nach markiert er den Ort, an dem König Kpassè, der Gründer der Stadt, nach seinem Tod als Iroko-Baum wiedergeboren wurde. Mit einer Berührung des mächtigen Baumstammes und der Entrichtung eines kleinen Obolus sollen Wünsche in Erfüllung gehen.

Ebenfalls von Bedeutung ist eine von Voodoo-Gottheiten umgebende Lichtung im Wald. Männer und Frauen in Baströcken und mit von Babypuder weiß gefärbten Körpern und Gesichtern tanzen dort zu an- und abschwellenden Trommelklängen. Ein in hypnotische Trance versetzter Mann taumelt in ihre Mitte, stürzt, wälzt sich auf der roten Erde. Immer lauter dröhnen die Trommeln, immer wilder wirbeln die Tänzer durch den Staub, bis der junge Mann in die Gegenwart zurückgekehrt ist.

Der Folgetag soll dank des Festivals der Höhepunkt der Reise sein, wird jedoch der absolute Tiefpunkt. Praktisch über Nacht hat die Regierung den Umzug mit Hohepriestern und Ahnen-Tänzen abgesagt. Das traditionelle Fest soll immer mehr zu einer großen Strandparty mit internationalen Künstlern umgeformt werden. Nur noch an drei zentralen Plätzen findet ein wenig Voodoo-Folklore im kurzen Rahmen statt. Dafür haben Mobilfunkanbieter mit Tischkicker und lauter Musik-Beschallung die Stadt erobert.

Irgendwo am Stadtrand kommen wir jedoch noch in den Genuss des Voodoo-Tanzes der Zangbetos. Diese Geister, die einem bunt gefärbten Heuschober ähneln, sind die „Wächter der Nacht“, die in der Dunkelheit für die Sicherheit und den Schutz der Menschen sorgen. Dabei bewegen sie sich unter den Klängen der immer lauter und schneller geschlagenen Trommeln um die eigene Achse kreiselnd vorwärts und schrecken auf diese Art potenzielle Verbrecher ab.

So geschützt genießen auch wir einen guten Schlaf und brechen am nächsten Tag nach Burundi auf.