Es sind nicht die Worte, die wichtig sind, sondern wie sie gesagt werden.

(Sprichwort aus der DR Kongo – Region Katanga)

Reisejahr 2021 | Lesezeit: 26 Minuten

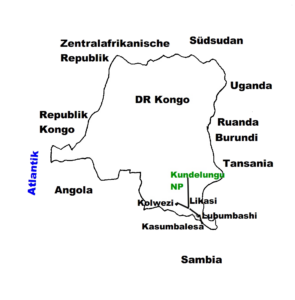

Lubumbashi – Kundelungu-Nationalpark – Likasi – Kolwezi – Kiubo – Lubumbashi – Kasumbalesa – Sambia – Botswana

Nur wenige Wochen vor dem Start in den Sommerurlaub 2020 erreichte uns eine Mitteilung der Fluggesellschaft: „Der Flug nach Lubumbashi ist wegen der Corona-Pandemie gestrichen. Sie können den Ticketpreis erstattet bekommen oder den Flug später aber innerhalb eines Jahres antreten.“ Wir entschieden uns für Letzteres.

Noch bevor wir das Flughafenterminal in Lubumbashi betreten können, wird abseits des Gebäudes unter einem Sonnensegel ein PCR-Test durchgeführt. Anschließend muss noch der dichte Nebel einer Desinfektionsschleuse durchquert werden, dann dürfen wir einreisen. Vor dem Terminal wartet bereits Jean-Michel, unser bewährter Begleiter in der DR Kongo.

Für die restlichen Stunden des Abends bleiben wir im Hotel. Ohnehin möchte uns noch Jack, ein Mittelsmann für diverse Genehmigungen, die wir als Touristen benötigen, begrüßen. Er ist der Chef des Kundelungu Nationalparks und Vermittler zur Administration von Gécamines , dem Minenkonzern, dem die Kupfer- und Uranminen Katangas unterstehen.

Lubumbashi: Hauptstadt der Kupfer-Region Katanga

Einige Genehmigungen bedürfen noch einer endgültigen Bestätigung und so verbringen wir den folgenden Tag in der Stadt. Natürlich darf ein Zoobesuch nicht fehlen. Noch vor der offiziellen Öffnungszeit werden wir eingelassen. Auf dem gepflegten, großflächigen Gelände mit weitläufigen Gehegen tummeln sich unter anderem Löwen und Tiger. Hier und da stehen Tafeln, auf denen die edlen Spender – natürlich sind es Lokalpolitiker – gelobt werden und der Erziehungsauftrag, den der Zoo zu erfüllen hat, erwähnt wird. Ein Besuch scheint auch tatsächlich im Bildungsprogramm für Kindergarten- und Schulkinder fest verankert zu sein. Gruppen von bis zu 50 Kindern gehen sehr diszipliniert auf den Wegen entlang und lauschen gespannt den Ausführungen der Tierpfleger.

Neben dem Zoo befindet sich eine Auffangstation für Schimpansen. Am Tor gibt es eine Diskussion mit dem Wachmann, der uns trotz Genehmigung nicht einlassen will. Jean-Michel telefoniert, gibt das Handy an den Ordnungshüter weiter, dessen Körper strafft sich. „Jawohl, mein Hauptmann!“ ruft er in das Telefon und lässt uns passieren.

Auf dem Gelände leben mehrere Schimpansengruppen. In einer von ihnen sind die Männchen besonders aggressiv und zielen mit Steinen auf uns, die aber an den Gittern, die die Besucherplattform umgeben, abprallen. In den etwas abseitsstehenden Käfigen hangeln sich kleine Affen von Ast zu Ast. Die meisten wurden aus chinesischer Hand befreit und werden auf ihre Auswilderung vorbereitet.

Mittlerweile haben auch die Büros geöffnet. Der erste Gang führt in das Dienstzimmer von Jack. Auf dem Weg dorthin versucht ein Polizist den Wagen anzuhalten. Der Fahrer gibt Gas, der Polizist kann gerade noch zur Seite springen. „Störenfried“, murmelt unser Chauffeur vor sich hin.

In Lubumbashi befindet sich das ehemalige Gefängnis von Simon Kimbangu, einem christlichen Geistlichen und Märtyrer, der sich zum Propheten berufen fühlte und wegen Störung der öffentlichen Ruhe 1921 von einem Militärgericht zum Tode verurteilt wurde. König Albert I. von Belgien wandelte das Urteil in eine lebenslange Haftstrafe um, die Kimbangu in Lubumbashi verbüßte.

Jack war noch nie dort und will uns begleiten. Die Kimbanguisten sind eine verschlossene Gemeinde. Eine kleine Spende öffnet jedoch das Tor zum ehemaligen Gefängnisgelände, einzig die Zelle, vor der Betende knien wird verschlossen bleiben. Das heilige Gelände darf nicht mit Schuhen betreten werden. Jack weigert sich, seine auszuziehen: „Ich bin Zeuge Jehovas und meine Religion verbietet es mir.“ Die Neugier siegt jedoch und er zieht sie aus. Da auf dem Gelände unentwegt gefegt wird, lässt es sich recht komfortabel auf den Wegen gehen. Eine halbe Stunde dauert die Führung, deren Erzählung gespickt ist mit wundersamen Dingen und Mythen aus der 30-jährigen Haftzeit Kimbangus.

Ursprünglich sollten wir am heutigen Freitagnachmittag bereits die erste Mine besichtigen. Im Büro von Gécamines ist jedoch bereits Feierabend. Die Genehmigungen sind noch nicht fertig und der anwesende Mitarbeiter im blauen Anzug mit farblich passendem Hemd und Krawatte, umgeben von Parfümduft, verspricht die Ausstellung der Besuchsberechtigungen zu Beginn der kommenden Woche: „Die Minen von Lubumbashi und die von Likasa könnt ihr auf jeden Fall besuchen. Die Minen in Kolwezi sind in chinesischer Hand und es ist nicht sicher, ob ihr eine Erlaubnis bekommen werdet.“

Bei einem Imbiss in einer Straßenküche – ein kleiner Käfig, in dem uns begeistert ein Plätzchen frei gemacht wird – ändern wir kurzerhand die Reiseroute und brechen am nächsten Tag in den Kundelungu Nationalpark auf.

Die Wasserfälle im Kundelungu-Nationalpark

Mit klapprigem Jeep und Tegra, dem Fahrer, steht Jean-Michel am frühen Morgen vor dem Hotel. „Ich muss erst noch tanken“, Tegra fährt mehrere Tankstellen an. Überall stehen Autos in langen Reihen an den Zapfsäulen. Geduldig warten die Fahrer darauf, dass es irgendwann Benzin geben wird. So viel Zeit haben wir nicht. An der vierten angesteuerten Tankstelle verlässt gerade ein Benzintransporter das Gelände. Sie liegt etwas abseits und es hat sich noch keine Warteschlange gebildet. Kaum stehen wir an der Zapfsäule, füllt sich der Platz.

Tegra pflegt einen sehr sportlichen Fahrstil. Aus der anfänglich noch leidlich intakten Straße wird alsbald eine Holperpiste. Je weiter wir uns von der Stadt entfernen, desto kleiner werden Dörfer und Hütten. Auf einem Markt geht Jean-Michel Lebensmittel kaufen. Im Nationalpark gibt es nichts und alles, was verzehrt werden will, muss mitgebracht werden. Auch ich bummle zwischen den Ständen herum. Allerdings sind die Frauen aggressiv und ich verlasse den Platz schnell wieder. Nur die Frauen, die ihre Waren vor dem Markt anbieten, lachen, winken und wollen fotografiert werden.

Irgendwann gibt es auch keine Märkte mehr. Abgeerntete Maisfelder, eingezäunt und bewacht, ziehen sich bis zum Horizont. Von der Straße biegen wir ab auf eine Piste mit tiefen Senken. Rote Erde setzt sich in unseren Poren und in jedem Winkel des Autos fest. Dörfer tauchen immer seltener auf, die Hütten sind winzig und bestehen meist aus stabilen Ästen, über die – mehr schlecht als recht – Planen und Lumpen gespannt sind.

Mitten in der Savanne befindet sich ein Gästehaus. Durch eine Tür, die nicht mehr schließt, betreten wir einen Vorraum, der ausgestattet ist mit einer zerbrochenen Bank, einem wackligen Tisch und zwei Stühlen; in den drei Zimmern stehen Doppelbetten. Die Toilette ist unbenutzbar, dafür ist ein stilles Örtchen hinter dem Haus vorhanden: ein Loch im Boden mit einem Sichtschutz aus Stroh. Mir sind diese ohnehin lieber. Da riecht nichts und sie sind hygienisch. Auch Strom und Wasser gibt es so tief im Nationalpark nicht. Frauen aus dem 200 Meter entfernten Dorf schleppen eimerweise das kühle Nass heran, damit wir duschen können.

Außer einem mageren Frühstück haben wir noch nichts im Magen. In einem der wenigen massiv gebauten Häuser im Dorf steht eine warme Mahlzeit bereit. Wir betreten einen großen Raum, der wohl das Wohnzimmer sein soll. Ein Tisch, vier Stühle und ein wackliges Regal, in dem eine leere Flasche Schnaps steht, bilden die Einrichtung. An der Wand hängt ein Bild von Laurent-Désiré Kabila, daneben eine jahrzehntealte Tafel mit der Tierwelt des damaligen Belgisch-Kongo. Es riecht nach den Hühnern, die hier ein und aus gehen. Auf dem Tisch stehen Bugali (zu Bällen geformter Maisbrei) und Fisch – letzterer eine salzige Mischung aus Schuppen, Haut und Gräten.

Vor dem Haus warten bereits zwei Ranger. Im Nationalpark gibt es mehrere Wasserfälle, zwei wollen wir noch besichtigen. Über Savanne und durch Trockenwald, in dem meterhohe Termitenhügel die Bäume umklammern, geht es mit dem Auto zum Masansa-Wasserfall. Mithilfe der Ranger durchqueren wir einen schnell strömenden Fluss und wandern abwärts, bis wir vor einer 80 Meter hohen Felswand stehen, von der, obwohl Trockenzeit ist, verhältnismäßig viel Wasser die Felsen hinab rauscht.

Zum nächsten Wasserfall ist es nur eine kurze Fahrt. Auch hier muss zuerst der Fluss durchquert werden. Diesmal ist die Strömung schneller und das Wasser tiefer. Nach einer Wanderung durch den Wald und über rutschige Felsen eröffnet sich vor uns das Panorama des Lutshipuka–Wasserfalls. Lange können wir nicht verweilen, die Sonne geht unter und im Dunkeln mag keiner den Fluss durchqueren. Schnellen Schrittes laufen wir zurück. Die Dunkelheit ist schneller. Zu unserer Überraschung gibt es jedoch eine Brücke – ein Baumstamm liegt quer über dem Wasser, ein zweiter bietet Halt – über den Fluss.

Während der Rückfahrt zerbrechen wir uns den Kopf darüber, was wir in der Nacht alles anziehen werden. Auf dem Bett lag nur eine dünne Decke und die Temperaturen sinken nachts auf 3 Grad Celsius. Als wir am Gästehaus ankommen, liegt jedoch ein warmer Überwurf auf dem Bett, vor dem Haus wird das Abendessen gekocht, zufrieden mit dem Tag bewundern wir den von Sternen übersäten Nachthimmel.

Am Morgen kriecht doch noch Kälte unter die Decke und weckt uns vor dem Klingeln des Weckers. Über der Savanne geht gerade die Sonne auf, als wir uns auf den Weg zum Lofoi-Wasserfall, dem höchsten frei fallenden Wasserfall Afrikas machen. Er liegt tief im Nationalpark und wird im Jahr nur von durchschnittlich 97 Gästen besucht. Dementsprechend überwachsen ist die Fahrspur. Tegra bleibt trotzdem spurtreu und verliert während der gesamten Fahrt nur einen Rückspiegel.

Nach einer äußerst holprigen, dreistündigen Tour erreichen wir den Fluss Lofoi und queren wieder das schnell über rutschige, mit Wasserpflanzen bewachsene Steine und tiefe Senken strömende Wasser. Nach anschließenden drei Kilometern Fußmarsch durch Trockenwald endet der Weg an einer tiefen Schlucht. Auf der anderen Seite des Canyons donnert der Lofoi-Wasserfall, begleitet von einem Regenbogen, 384 Meter tief in ein Becken, ein Rinnsal fließt von dort weiter durch das Tal. „Im Becken ist ein Loch. Dadurch fließt der größte Teil des Wassers unterirdisch ab“, erfahren wir von den Rangern.

Zurück am Fluss packen unsere Begleiter einen Imbiss bestehend aus Reis, Bugali und Hühnchen aus ihren Rucksäcken aus. Jean-Michel nimmt Marc beiseite: „Die Ranger fragen, ob du ein Potenzmittel kaufen möchtest, das sie aus der Wurzel eines Baumes gewinnen. Touristen wollen es immer haben.“ Lachend lehnt er ab.

„Wir wollen euch das Dorf zeigen“, gerne nehmen wir die Einladung der Ranger an. Wie die meisten Dörfer in der Provinz besteht es aus wenigen, sehr ärmlichen Hütten. Im Durchschnitt hat jede Familie acht bis zehn Kinder, manche Männer haben zwei Frauen. Im Kongo darf jeder Mann so viele Frauen heiraten, wie er möchte. Nach den Bürgerkriegen ist das für viele Witwen und Frauen, die einzige Möglichkeit, versorgt zu werden. Die Hütten sind meist nur 5 mal 3 Meter klein, 1,80 Meter hoch und mit Stroh gedeckt. Gekocht wird auf einem Holzkohlefeuer vor der Hütte, das an den kalten Abenden gleichzeitig zum Wärmen genutzt wird. Zwischen den Hütten werden Bohnen angebaut.

Vereinzelt stehen massiv gebaute Häuser, von denen ein Großteil im Lauf der Jahre zusammengefallen ist, im Dorf. Vier Familien aus den eingestürzten Quartieren haben eine vorläufige Bleibe in jeweils einem winzigen Zimmer in einem noch intakten, massiv errichteten Gebäude gefunden. Wir betreten das Haus und stehen in einem kahlen Raum. In der Ecke ist ein Kamin, der noch nie genutzt wurde. Dort, wo ein Feuer brennen sollte, gackert aufgeregt ein Huhn. Es riecht unangenehm. Durch einen Vorhang getrennt, steht im Nachbarraum ein zusammengebrochenes Bettgestell, von dort gehen die vier Zimmer ab. Es ist eng und dunkel und wir sind froh, als wir wieder an der frischen Luft stehen.

Drei weitere, noch bewohnbare Häuser gibt es im Dorf. Zwei wurden mithilfe der GIZ erbaut, aber nie fertiggestellt. Eines sollte ein Gesundheitszentrum werden, bietet aber nun einer Familie Obdach, das andere ist eine Schule mit vier Klassenräumen ohne Fenster, Türen und Inventar. Als Lehrer arbeitet ein Ranger, der zwar nach nationalem Lehrplan, jedoch ohne Hilfsmittel den Kindern des Dorfes das allernötigste Wissen vermittelt.

Groß ist der Frust auf die Politik unter den Dorfbewohnern. Der Chef des Ortes findet deutliche Worte: „Wir brauchen keine Helikopter und keine teuren Sachen. Wir wollen Stabilität, Sicherheit, Ordnung, ein Einkommen von dem wir leben können und Bildung für unsere Kinder. Wir würden alles geben, um Mobutu wieder zu bekommen. Ein ebenbürtiger Politiker ist leider nicht in Sicht.“

Morgens brechen wir auf in einen anderen Teil des Nationalparks. Die Hütten in den Dörfern werden noch ärmlicher und kleiner. Statt Stroh und Lehm ersetzen Planen und Lumpen Dächer und Wände. Die Dörfler bestreiten ihren Lebensunterhalt mit dem Herstellen von Holzkohle. Überall stehen gefüllte Säcke am Weg, die von völlig überladenen Lkw oder Minibussen eingesammelt werden.

Zerfetzte Planen hängen auch von der zu einem großen Zelt gebauten Kirche. Starke Äste und kleine Baumstämme bieten Sitzmöglichkeiten, vor der Kirche steht eine Trommel, mit der zum Gebet gerufen wird.

In einer Lodge am Kafubu River endet die Fahrt. Wir sind die einzigen Gäste und genießen die Aufmerksamkeit des Personals. Noch bevor das Essen serviert wird, erholen wir uns bei einer Fahrt auf dem Fluss und genießen eine warme Dusche. Immerhin bekommen wir wenigstens eine Schicht roter Erde abgespült.

Morgens klingelt der Wecker wieder viel zu früh. Für gestern war ursprünglich noch ein Game-Drive vorgesehen, aber es war bereits zu spät. Jean-Michel hat uns jedoch mit „zahlreichen Tieren, die hier leben“, gelockt und so steigen wir in eisiger Morgenkälte in ein offenes Safarifahrzeug. Zwei Stunden fahren wir durch den Wald, können im bitterkalten Fahrtwind gar nicht so schnell mit den Zähnen klappern, wie wir frieren und sehen letztendlich ein Impala (afrikanische Antilope).

Likasi: Stadt im Copperbelt von Katanga

Um 11 Uhr sollen wir zur Minen-Besichtigung in Lubumbashi sein. Tegra brettert über die Piste, bis wir endlich die asphaltierte Hauptstraße erreichen. In der Stadt müssen wir jedoch erst noch einen Umweg zum Händeschütteln in das Büro von Jack, dem Mittelsmann, fahren. Dann geht es endlich zur Verwaltung von Gécamines.

Am Verwaltungsgebäude wartet bereits Tegras Vater. Tegra ist 21 Jahre alt und studiert. Sein Vater will, dass er wieder zur Uni geht: „Ab heute fahre ich die Gäste.“ Bei dem folgenden, respektvoll geführten Gespräch setzt sich Tegra durch und bleibt unser Fahrer.

Alex, der bei Gécamines für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, kommt hinzu: „Die Minen in Lubumbashi und in Likasi könnt ihr besichtigen, die Minen von Kolwezi nicht. Der Chinese gestattet es nicht. Ich begleite euch nach Likasi.“

Die Straße zwischen den Minenstandorten ist gut ausgebaut. Wegen der vielen Lkw, die hier unterwegs sind, geht es jedoch nur langsam voran. An der Grenze zum Großraum Likasi haben Polizisten die Straße abgesperrt. Erst nach erfolgter Fieberkontrolle kann die Fahrt fortgesetzt werden.

Likasi ist laut und staubig, die Straßen sind mit Schlaglöchern übersät. An einem Hügel, auf dem ein Denkmal für die einheimischen Minenarbeiter steht, treffen wir den Bürgermeister eines der Townships. Während er einen Überblick über die Minen und ihre Bedeutung gibt, werfen wir erste Blicke auf den Tagebau und die Stadt. „Kupfer, Germanium und Uran werden in der Region abgebaut. Weltweit sind wir die größten Kupfer- und Kobaltproduzenten,“ berichtet unser Begleiter. Auf die Chinesen, die sich in den Minen festgesetzt haben, ist er nicht gut zu sprechen. Er zeigt uns ein Video von einer Prügelei zwischen Chinesen und kongolesischen Minenarbeiten, die für ihre Arbeit keinen Lohn erhalten haben.

„Wollt ihr noch Likasi besichtigen?“, Alex sieht uns mit einem Blick, der keinen Widerspruch duldet an. Auf dem kürzesten Weg fahren wir in seine Unterkunft mit angeschlossenem Barbetrieb, trinken ein paar Bier und da Marc mit ihm auf Französisch parlieren kann, erreichen wir ungeahnte Sympathiewerte, was immer sehr hilfreich ist.

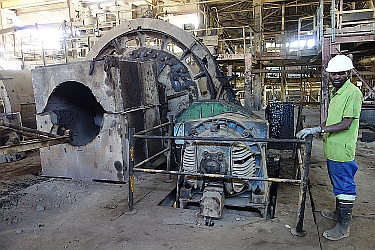

In der Kupfermine von Likasi

Die Minentour beginnt etwas holprig. Erst muss die Pumpe vom Auto repariert werden, dann ist Jean-Michel irgendwo unterwegs und nicht auffindbar. Mit einer Stunde Verspätung treffen wir an der Mine ein.

Meterhohe Abraumhügel türmen sich in einer tristen Landschaft. Vom Rand des terrassenförmigen Tagebaus lässt sich die Mondlandschaft gut überblicken. Bagger, die sich bereits so tief in das Erdreich gebuddelt haben, dass Grundwasser abgepumpt werden muss, ziehen ihre Spuren in der grauen Erde, Minenarbeiter bereiten Sprengungen vor. Pro Tag werden 4000 Tonnen kupferhaltiges Gestein abgebaut und in eine 30 Kilometer entfernte Weiterverarbeitungsanlage gebracht. Wir folgen den Lkw dorthin.

Sirenen heulen, als wir die Anlage erreichen. „Die Mittagspause beginnt; ein Überbleibsel aus der belgischen Kolonialzeit“, erklärt Max, ein Minenarbeiter. Aber auch ohne Mittagspause stehen die Anlagen, die 1929 errichtet wurden, still. „Die Wasserpumpe ist ausgefallen. Wir warten auf eine Ersatzpumpe, die aus Südafrika geliefert wird.“

Ohne den ohrenbetäubenden Lärm der Maschinen klettern wir auf wackligen, brüchigen Brettern an Förderbändern entlang, auf denen das Gestein zum Erzbrecher transportiert wird und besichtigen die Mühlen, die es zu Pulver zermahlen. „Ein Teil der Mühlen ist ohnehin stillgelegt. Sie sind nicht effizient genug“, führt Max aus. Die Wassertanks sind die letzte Station. Skeptisch blickend zeigt Max auf die runden Behälter: „Mit dem Wasser wird das feingemahlene Roherz aufgeschlämmt. Wir hoffen, dass die Pumpe heute noch eintrifft und wir wieder arbeiten können.“

Rostige Waggons auf uralten Gleisen stehen am Rand der Anlage. Sind sie beladen, zieht eine altersschwache Lok den Zug zur 20 Kilometer entfernten Endverarbeitung. „Ich hoffe, ich konnte die Aufbereitung des Gesteins erklären“, beendet Max die Tour. „Ihr könnt aber gerne noch Gespräche mit den Arbeitern führen.“ Dazu reicht jedoch die Zeit nicht. Wir werden bereits in der Endverarbeitung erwartet.

Am Rand eines Minenarbeiterdorfes mit massiven Häusern und etwas Grün in den Vorgärten befindet sich auf einem mehrere Quadratkilometer großen Gelände die elektrolytische Raffinerie. Auch hier sind alle Anlagen aus belgischer Zeit. „Ohne die Belgier gäbe es kein industrialisiertes Katanga“, beginnt ein Angestellter die Führung. Nach der Erklärung über die Funktionsweise der Elektrolyse und das dabei entstehende Nebenprodukt Kobalt geht es in eine große, nach allen Seiten offene Halle. Ausnahmsweise ziehen wir die medizinischen Masken, die wir ohnehin in der Tasche haben, freiwillig über Mund und Nase. Dämpfe der giftigen Lauge, in der das Kupfer Gestalt annimmt, wabern durch die Luft. Ein Arbeiter, ebenfalls nur mit einfacher Maske im Gesicht, zieht zur besseren Anschauung eine Kupferplatte aus der Lösung.

Ein paar Meter weiter lagern die fertigen Kupferplatten in flachen Bündeln mit je einer Tonne Gewicht und einem Wert von jeweils 10.000 USD. Kurz streifen wir durch die Halle in der Millionenwerte lagern, ehe es in den Kontrollraum der Anlage geht.

In dem runden Raum sitzen vier geschäftig wirkende Angestellte und blicken auf die vielen Lämpchen an den Wänden von denen nicht ein einziges leuchtet. Wir bezweifeln, dass hier auch nur irgendetwas funktioniert.

Die Mine in Likasi hat vier Abteilungsleiter und einen Direktor. Während uns der für die Raffinerie zuständige Abteilungsleiter nur kurz die Hand schütteln möchte, lädt der Direktor in sein Büro ein. Hinter einem großen Schreibtisch, der aus demselben schweren, dunklen Holz wie die wuchtigen Möbel und ein ebenso wuchtiger Konferenztisch ist, sitzt ein schmaler Mann. Immerhin hat er einen funktionierenden Laptop. Höflich bietet er Kaltgetränke an und provoziert damit einen Smalltalk, den er offensichtlich gar nicht führen möchte. Marc rettet die unangenehme Situation mit passenden Worten, sodass wir mit einem guten Gefühl gehen können.

Minenstadt Kolwezi in Katanga

Die Nacht verbringen wir in Kolwezi. Im Gegensatz zu Likasi ist die Stadt zu unserer Überraschung sauber, kein Staub erschwert das Atmen, die Hauptstraßen sind asphaltiert und frei vom Minenverkehr.

Im Ort wohnt ein Onkel von Jean-Michel, der uns unbedingt kennenlernen möchte. Durch eine Metalltür gelangen wir in einen engen Hof mit zwei Wohnhäusern; ein defektes Auto rostet vor sich hin; an einer Werkbank versucht ein junger Mann Metallstangen zu bearbeiten.

Wir betreten ein geräumiges, grün gestrichenes Wohnzimmer. Spitzendeckchen liegen auf dem Tisch, auf den Möbeln und Sitzgelegenheiten. Ein großer Plasmabildschirm steht neben einem alten Röhrenfernseher. „Ich freue mich sehr, dass ihr gekommen seid, setzt euch doch“, bittet Onkel Jack. Wir nehmen Platz auf einer bequemen Couch. Vor uns auf dem Tisch liegt ein fast luftleerer Kinderschwimmring, in dem verstaubte Plüschtiere sitzen. Dann fällt der Blick auf einen Tisch in der Ecke, auf dem Plastehühner in allen Größen drapiert sind. Wir platzen fast vor Lachen und haben viel Mühe, nur zu lächeln.

Jack ist Prediger einer Pfingstkirche, hält sich jedoch mit Bekehrungsversuchen zurück. Marc fragt ihn nach der Schlacht von Kolwezi, in der 1978 Fremdenlegionäre und belgische Paramilitärs 2000 europäische Geiseln aus der Hand von Rebellen befreit haben. Er fängt an ausschweifend zu erzählen. Leider ist sein Zeitzeugenbericht äußerst krude und voller Unstimmigkeiten.

Auf dem Weg zum Kiubo-Wasserfall

Das Tagesziel ist die sechseinhalb Stunden Fahrt entfernte Kiubo-Lodge. Da nicht klar ist, ob es überhaupt weitere Gäste in der Lodge geben wird, kauft Jean-Michel auf einem Markt Lebensmittel ein. Gegenüber wirbt ein Laden mit dem Verkauf von Al-Qaida-Musik.

Aus der anfangs noch ganz passabel planierten Fahrbahn wird alsbald die uns so vertraute, von tiefen Schlaglöchern durchfurchte Rote-Erde-Piste. Die Hütten in den Dörfern haben massive Wände und Strohdächer, dazwischen suchen Schweine nach Futter. Tegra, der bis zum Einbruch der Dunkelheit am Ziel ankommen möchte, brettert über die Senken. Uns geht das Gehopse langsam auf die Nerven.

Die Sonne geht unter. Wir sind nicht mehr sicher, ob Jean-Michel den Weg wirklich kennt und fragen nach. „Es gibt nur diese Straße. Sie geht bis Kisangani. Das sind zwei bis drei Wochen Fahrt“, entgegnet er. Tegra wirkt von der Antwort so wenig überzeugt wie wir. Andererseits gibt es Kilometersteine und Verkehrsschilder.

Meterhoch beladene Lkw schaukeln bedenklich durch die Nacht. Sie zu überholen erzeugt ein mulmiges Gefühl. Dörfer gibt es auch keine mehr. Jean-Michel ist auf einmal verunsichert: „Ich habe mich in der Entfernung geirrt. Wir sind aber gleich da.“ Er versucht mehrmals entgegenkommende Mopeds zu stoppen. Die Mopedfahrer halten jedoch nicht, sondern geben Gas. Sie haben Angst, weil sie nicht wissen, wer im Auto sitzt.

Endlich taucht ein Dorf auf. Es ist Kiubo. Erleichtert atmen alle auf. Die Lodge steht am Ufer des Lufira River, dort wo der Kiubo-Wasserfall donnernd in die Tiefe stürzt. In den geräumigen Zimmern liegen warme Decken auf den Betten, wir bekommen noch ein reichhaltiges Abendbrot und schlafen mit dem Rauschen des Wassers im Ohr ein.

Am Kiubo-Wasserfall

Nach einem erholsamen Schlaf zieht es uns zum Katarakt. Obwohl Trockenzeit ist, führt der reißende Fluss viel Wasser und stürzt imposant über Felsen in die Tiefe. „Wollt ihr wissen, welche Fische es im Fluss gibt?“, fragt der Guide. Wir bejahen. „Dann schaut nachher in die Tiefkühltruhe. Jetzt zeige ich euch noch einen weiteren Wasserfall.“

Dieser ist nicht weit entfernt. Er ist zwar nicht so hoch, aber trotzdem beeindruckend. Tegra nimmt einen Tisch und zwei Stühle, die am Ufer stehen und platziert sie direkt vor den Kaskaden. Der Guide hat Kaltgetränke im Gepäck und so genießen wir die fabelhafte Kulisse.

„Wenn wir zurück sind, könnt ihr noch mit dem Kajak auf dem Fluss entlangfahren“, bietet der Guide an. Wir sind jedoch im Entspannungsmodus und lehnen ab. Außerdem müssen wir uns um den letzten Teil unseres Afrika-Urlaubes kümmern. Ursprünglich wollten wir, nachdem wir in der DR Kongo und Sambia waren, nach Somalia weiterreisen. Dort wurden jedoch die Präsidentschaftswahlen verschoben und Wahlkampfzeiten sind in Afrika und ganz besonders in Somalia sehr unsichere Zeiten. Alternativen gibt es jedoch nicht so viele. Von den Nachbarländern Sambias hat Malawi wegen Corona die Grenzen geschlossen und Simbabwe einige Provinzen für den Tourismus gesperrt, für Namibia reicht die Zeit nicht, bleibt also nur Botswana.

Nachdem wir herausgefunden haben, dass in Botswana noch einige Unterkünfte geschlossen sind und wir auch keine Lust haben, mit viel Zeitaufwand anerkannte Testlabore für die PCR-Tests, die bei Grenzübertritten und für den Rückflug gebraucht werden, zu suchen, geben wir die Buchung mit der Vorgabe, wohin wir wollen, an eine Agentur in Botswana.

Zurück in Lubumbashi

Den PCR-Test für die Einreise nach Sambia können wir nur in Lubumbashi machen. Es ist Sonnabend und das Labor hat nur bis 15 Uhr geöffnet. Wir brechen extra früh auf. Tegra gibt Gas. Plötzlich behindert eine Staubwolke die Sicht. Sie muss von einem vor uns fahrenden Lkw stammen. Zehn Minuten schleichen wir durch den Dunst, ehe er hochbeladen und gefährlich kippelnd und schlingernd auftaucht. Weitere zehn Minuten vergehen, bevor es eine Gelegenheit gibt, ihn zu überholen.

Endlich hat die Piste ein Ende. Die Straße ist planiert, Baumaschinen aus chinesischer Produktion stehen herum, an den wenigen Fahrzeugen des Herstellers CAT kleben über dem Markennamen chinesische Schriftzeichen.

Eine Straßenblockade. Polizei stoppt Tegra. Der hat seine Papiere nicht dabei. Sofort springt einer von ihnen ins Auto und dirigiert ihn zur nächsten Polizeistation. Dort sitzen wir vorerst in einem Hof voller Schrottautos und Müll fest. Ein paar ausgebaute Autositze dienen den Gendarmen als Sitzgelegenheit. Die gute Laune weicht der Nervosität. Werden wir noch rechtzeitig in Lubumbashi ankommen?

Drei Leute versuchen das vor Dreck kaum mehr leserliche Kennzeichen zu notieren, Jean-Michel bemüht sich ein anderes Fahrzeug aufzutreiben und Tegra telefoniert mit seinem Vater. Nach einer Stunde taucht ein Mann im Anzug auf, spricht wenige Worte zu den Polizisten, grüßt uns und geht wieder. Tegras Vater hat einen örtlichen Parteifunktionär angerufen und der sorgt dafür, dass er mit einem Bußgeld von 75 USD davonkommt. Normalerweise werden mindestens 200 USD fällig.

Tegra drückt aufs Gaspedal. An einer Mautstation fällt ihm ein, dass er nicht mehr genug Sprit im Tank hat. Verstohlen blicken wir auf die Anzeige. Der Tank ist noch zu einem Viertel voll und Lubumbashi nur wenige Kilometer entfernt. „Du brauchst noch nicht tanken“, klopft Marc ihm auf die Schulter. Tegra reagiert nicht, wendet und fährt zurück. Wir sind sauer. An einem Stand, an dem Sprit in Flaschen verkauft wird, hält er, bekommt jedoch nur eine Flasche. Weiter geht es zurück. Erst nach einigen Kilometern gibt es eine Bude, die er leer kauft. Selbst der immer ruhige Jean-Michel schaut gereizt.

Obwohl wir es nicht mehr für möglich gehalten haben, erreichen wir pünktlich das Labor. Tegras Vater hat sich um den Termin gekümmert und erwartet uns bereits. Nach einer kurzen Wartezeit ist auch der Test gemacht und wir freuen uns auf einen ruhigen Abend im Hotel.

Freudestrahlend kommt Jean-Michel auf uns zu: „In Lubumbashi wohnen meine Brüder. Sie haben euch für heute Abend eingeladen.“ Große Lust haben wir nicht, wollen ihn aber auch nicht enttäuschen und sagen zu. Allzulange kann der Besuch ohnehin nicht dauern. In der Stadt beginnt um 22 Uhr die Sperrstunde. Wer dann erwischt wird, verbringt die Nacht im Gefängnis. „Das ist sehr kalt“, meint Tegra aus Erfahrung.

In einem von außen nicht einsehbaren Hof stehen Baumaschinen und drei Wohnhäuser. Was wir nicht ahnen: Die Brüder sind Prediger einer Pfingstkirche. Zum Empfang gibt es ein Willkommensgebet, danach dürfen wir das Wohnzimmer – ein schmaler Raum mit Esstisch, ein paar Stühlen, wuchtiger Couch und einem Sessel – betreten. Am Fernseher ist ein kleiner Altar mit Bild des Sektenführers aufgebaut.

Während wir auf der Couch Platz nehmen, setzt sich nur Sam, der älteste der Brüder zu uns. Sam ist die perfekte Kopie von Steve Urkel. Mit überdrehter Stimme, die Faust der rechten Hand permanent an die Handfläche der linken Hand schlagend, will er wissen, warum in Europa so wenig Kinder geboren werden: „Wir im Kongo lieben Kinder. Sie sind ein Segen Gottes. Dafür beten und singen wir den ganzen Tag und Gott kümmert sich um sie.“ Unsere Antwort, „In Europa wollen wir Kinder auch versorgen können. Sie brauchen Essen, Kleidung, Bildung“, akzeptiert er nicht.

„Kennst du dieses Instrument?“, Sam zeigt auf eine Gitarre. Marc nimmt sie und spielt im „Frühtau zu Berge“. Daraufhin holt Sam ein Liederbuch, die bisher an der Wand stehenden Brüder stellen sich in einer Reihe auf, es folgt ein endloser kirchlicher Gesang. Jean-Michel übersetzt freundlich lächelnd: „Gott wir loben dich… “, Tegra schaut derweil verzweifelt zu uns herüber; wir haben Mühe bei dieser skurrilen Komik Ernst zu bleiben.

Zum Glück gibt es die Sperrstunde. Kaum sitzen wir im Auto, springt Sam auf den Beifahrersitz, sein Bruder auf die Bank hinter uns. Ohne Punkt und Komma redet der überdrehte Sam mit seinem ähnlich verqueren Bruder, alle zwei Minuten schütteln sich die beiden an unseren Gesichtern vorbei mit närrischem Lachen die Hände.

Zur Grenze nach Sambia

Die bereits zugesagte Minentour in Lubumbashi fällt wegen des Wochenendes aus. Wir brechen auf nach Kasumbalesa, ein durch die Grenze zwischen der DR Kongo und Sambia geteiltes, staubiges, ödes Straßendorf. Ungeachtet dessen treibt Jean-Michel ein sauberes, ruhiges Zimmer mit Warmwasser in einem Motel auf. In einer Straßenküche gibt es ein letztes Mal ein wohlschmeckendes lokales Gericht, wir verabschieden Tegra und verabreden uns für den frühen Morgen mit Jean-Michel, der uns zur Grenze nach Sambia begleiten wird.

Am Morgen steht Jean-Michel früher als verabredet vor der Tür: „Wir müssen uns beeilen, ehe es voll wird an der Grenze.“ Verschlafen steigen wir in ein Taxi. Die Schläfrigkeit hält jedoch nicht lange an. Grenzer, die vor dem Abfertigungsgebäude stehen, verlangen Geld für eine angeblich nötige Kopie des PCR-Testergebnisses und für einen „Begleitservice“ zum Migrationsgebäude in Sambia. Jean-Michel verhandelt mit ihnen und zahlt. Jetzt müssen wir noch die Gepäckkontrolle passieren. In einem Verschlag hockt ein Beamter bräsig auf einer Couch: „Was zahlt ihr, um mich zu motivieren, nicht das Gepäck zu kontrollieren. Bekomme ich nichts, müsst ihr alles auspacken.“ Wir bleiben stumm. Er lässt sich Marcs Tagesrucksack zeigen, blickt kurz hinein und bedeutet uns mit mürrischem Gesicht, dass wir weitergehen sollen.

Hinter einem Drehkreuz beginnt Sambia. Während wir uns von Jean-Michel verabschieden, stecken die beiden Typen vom Begleitservice einem Kerl, der auf sambischer Seite der Zugangskontrolle steht, ein paar Scheine zu.