Nach und nach geht man weit.

(Aus Ecuador)

Reisejahr 2018 | Lesezeit 15 Minuten

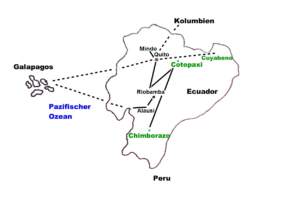

Galapagos Inseln – Alausi – Condor-Trek – Chimborazo – Cuyabeno – Mindo – Quito – Panama

Von Kolumbien geht es am Abend für einen kurzen Zwischenstopp weiter nach Quito; am kommenden Morgen auf die Galapagos Inseln.

Der Rückflug von den Galápagos-Inseln bringt unseren Zeitplan durcheinander. Das Flugzeug hat so viel Verspätung, dass wir in Guayaquil übernachten müssen. Zwischen Flughafen und Busterminal finden wir ein einfaches Hotel.

Wie viele Terminals in Ecuador ist auch das in Guayaquil mit einer riesigen Shoppingmall verbunden. Am Eingang wachen fünf Polizisten, deren Augen wir nicht entgehen. Offiziell kontrollieren sie unsere Pässe, inoffiziell wollen sie Selfies machen.

An 62 Schaltern werden Tickets in alle Landesteile verkauft. Überraschend entdecken wir eine Direktverbindung nach Alausí, unserem nächsten Ziel. Bisher waren wir davon ausgegangen, nur über Riobamba dorthin zu kommen. Zu unserer Freude gleicht die gewonnene Zeit den ungeplanten Aufenthalt in Guayaquil wieder aus.

Die Teufelsnase in Alausí

Alausí liegt inmitten der Anden. Über der Kleinstadt wacht auf einem Hügel eine riesige Statue des heiligen Petrus. In einem neu eröffneten Hostel beziehen wir ein sauberes, schönes Zimmer, doch am nächsten Morgen folgt der Schreck: Das Laken ist in der Nacht verrutscht, und unsere Haut ist übersät mit Flohbissen.

Die Attraktion des Ortes ist die Fahrt mit einem Oldie-Zug an den steilen Felshängen der „Teufelsnase“ entlang. Wegen des hohen Fahrpreises nutzen aber nur Touristen die Bahn.

Durch eine schmale Gasse ruckelt der Zug mit zwölf Stundenkilometern aus der Stadt heraus und auf ein Hochplateau hinauf. Die Endstation Sibambe liegt gut sichtbar 100 Meter tiefer im Tal. Fast senkrecht geht es im Zickzack über mehrere Spitzkehren hinab. Immer wieder hält die Bahn und fährt in entgegengesetzter Richtung auf einem nur wenige Meter tiefer liegenden Gleis weiter.

In Sibambe empfängt eine Folkloregruppe die Reisenden, Fotos mit der Bergbevölkerung und ihren Tieren – Esel oder Lama – werden geschossen. Das ist der Teil der Reise, vor dem wir hinter den Bahnhof auf eine bereitstehende Couch flüchten und dort auf die Rückfahrt warten.

Wandern in den Anden: Condor Trek in Ecuador

Nach Tagen des Transportiertwerdens wollen wir endlich selbst aktiv werden. Von Riobamba – zwei Stunden Busfahrt von Alausi entfernt – brechen wir zum viertägigen Condor Trek auf, der durch den Cotopaxi-Nationalpark, das Antisana- und Cayambe-Coca-Schutzgebiet führt.

Vier Stunden Autofahrt trennen uns vom Startpunkt El Tambo. Je näher wir dem Ziel kommen, desto höher wird die Niederschlagsmenge. Im strömenden Regen erreichen wir den Eingang zum Nationalpark. Dort stehen zwar die Packpferde bereit, doch ihre Besitzer sind nirgends zu sehen. Im Dorf finden wir sie schließlich in einem windschiefen Haus.

Da der Regen den Weg in sumpfiges Terrain verwandelt hat, tauschen wir die Wanderschuhe gegen Gummistiefel. Doch schon nach wenigen Metern ist an einem Fluss, der eigentlich nur ein Rinnsal sein sollte, vorerst Schluss. Durch die tagelangen Regenfälle ist er stark angeschwollen und hat eine reißende Strömung.

„Wollt ihr durchwaten?“, fragt unser Guide Eloy. „Das Wasser kann bis zu 1,50 Meter tief sein. Wenn ihr die Regenhosen in die Stiefel steckt, geht das schon.“ Wir verzichten. Selbst die Pferde weigern sich, den Fluss zu queren.

Alfredo, der Pferdebesitzer, zeigt Eloy einen Umweg über eine kleine Brücke. Wir stapfen durch knietiefen Schlamm, klettern über Stacheldrahtzäune, der Regen peitscht ins Gesicht. Beim Passieren des dritten Stacheldrahtzaunes reißt eine Spitze ein Loch in meinen Regenponcho.

Von einem Plateau aus sehen wir die Packpferde: Eines steckt tief im Morast fest, wird von seiner Last befreit und mühsam freigeschaufelt. Ein Weiterlaufen, ohne die Pferde in der Nähe zu wissen ist sinnlos. Wir warten. Als sie uns eingeholt haben, sind wir bereits zweieinhalb Stunden zu spät dran. Eloy drückt aus Sorge, die Zelte nicht vor der Dunkelheit zu erreichen, aufs Tempo.

Der Regen hört nicht auf. Knietief versinken wir im Schlamm oder rutschen in tiefe Löcher. Die Gummistiefel sind mit Wasser vollgelaufen und das Wandern zehrt an den Kräften.

Als die Dämmerung hereinbricht, verlieren wir den Pfad und stolpern und fallen immer öfter. Eloy wird nervös, läuft hin und her, verschwindet im Nebel. Schließlich verliert er die Orientierung völlig.

Er flucht, macht uns Vorwürfe, wir kontern genervt. Dann gelingt es ihm, Alfredo telefonisch zu erreichen. Der kommt uns entgegen und gemeinsam rutschen wir in 20 Minuten abwärts zum Camp. Wie er uns in der Dunkelheit und dem Nebel finden konnte, bleibt mir allerdings ein Rätsel.

Alfredos Frau empfängt uns mit Tee und einem warmen Mahl. Während wir essen fängt Eloy an, sich zu rechtfertigen: „Ihr wart zu langsam, die Pferde hatten Probleme, der Fluss war zu stark.“ Dass er die Tour hätte absagen sollen, scheint ihm nicht in den Sinn zu kommen.

Trotz Müdigkeit kommen wir nicht zum Schlafen. Das Zelt ist zu klein, die Höhe drückt, Kopfschmerzen pochen.

Am Morgen klart es auf, doch die Pfade sind unpassierbar. Eloy schlägt vor, heute vor Ort zu bleiben und auf besseres Wetter, das morgen ganz bestimmt kommen wird, zu warten. Darauf verspüren wir wenig Lust. Wir drängen auf eine Rückkehr nach El Tambo.

Der Rückweg ist noch schlammiger, das Ziehen der Beine aus dem Morast zermürbend. Als wir El Tambo erreichen, sind wir einfach nur erleichtert.

In einem Restaurant in El Tambo wartet bereits Wlady, der Tourveranstalter. Als Kompensation für die abgebrochene Wanderung bietet er uns zwei Übernachtungen in Quito, eine Stadttour und einen Tag im Cotopaxi-Nationalpark an. Da wir aber ohnehin in Quito noch einige Zeit verbringen wollen, verhandeln wir die Kosten für einen Amazonasaufenthalt heraus.

Die Stimmung im Auto auf dem Weg nach Quito ist bedrückend. Kurz vor dem Ziel dreht sich Wlady zu uns um und fragt, ob wir noch mehr wandern wollen: „Am Chimborazo ist das Wetter besser, es gibt keinen Schlamm und keinen Regen. Zwei Tage lang. Start ist in Riobamba.“ Wir sind einverstanden.

Bis wir Riobamba erreicht haben, ist es bereits Nacht. Die schneebedeckte Kuppe des Chimborazo leuchtet in der Dunkelheit, über seinem Gipfel schwebt ein einzelner heller Stern. Vom Erdmittelpunkt gemessen ist er der höchste Berg der Welt.

Wandern am Chimborazo in Ecuador

Am Morgen beginnen wir den Aufstieg. Auf 3.600 Metern endet die Vegetation. „Ab hier wird der Sauerstoff weniger“, warnt Wlady. Ich erzähle ihm vom Kokablätterkauen in Peru. „Diese Tradition haben wir verloren. Heute ist sie illegal“, sagt er nachdenklich.

Zur Mittagszeit rasten wir. Wlady kündigt an, dass wir morgen bis auf 5.100 Meter steigen werden. Wir lachen gequält. Hätten wir das vorher gewusst!

Mountainbiker kommen uns entgegen. Anerkennend heben sie die Daumen. Im Refugio erfahren wir, warum: Eloy, der vorausgeeilt war, hat erzählt, dass wir zuerst den Conder Trek gelaufen sind und diese Wanderung nun anschließen.

In der Hütte steht im Gemeinschaftsraum bereits heißer Tee als Willkommenstrunk auf dem Tisch. Nach den frischen Temperaturen und dem kalten Wind ist das heiße Getränk eine Wohltat. Ein kleiner Rest Spannung bleibt jedoch. Wie wird das Zimmer sein? Die nur durch einen außen liegenden Seiteneingang zu erreichenden Toiletten und Duschen haben wir bereits gesehen. Bei dem Wetter wäre ein Gang dorthin jedenfalls kein Vergnügen.

Unsere Befürchtungen, auf jegliche Heimeligkeit verzichten zu müssen, treten nicht ein. Das geräumige Zimmer mit eigenem Bad haben wir für uns alleine. Aus der Dusche kommt heißes Wasser, auf den Betten liegen extra dicke Decken und der Blick aus dem Panoramafenster fällt auf den nahen Chimborazo. So viel Komfort haben wir mitten in den Bergen nicht erwartet.

Zum Abendessen gibt es ein 3-Gänge-Menü. Chilenische Wanderer sägen Holz, heizen den Kamin und fragen – sie sind Anfänger – ob sie auf der Mandoline spielen dürfen. Ein wenig hören wir zu, dann zieht es uns ins Zimmer, um der über dem Chimborazo untergehenden Sonne zuzusehen.

Am nächsten Tag ist Wlady nicht mehr dabei. Voller Elan stiefeln wir bergauf, bis der höchste Punkt unserer Tour auf 5100 Meter Höhe erreicht ist. Eloy nutzt den Anlass, um sich in aller Form für die Schlammtour zu entschuldigen. Der Streit wird begraben.

Von hier brauchen wir nur noch zu einem Refugio auf 3800 Meter Höhe, an dem Wlady mit dem Auto wartet, zu wandern. Motiviert laufen wir los. Der Weg ist gut zu gehen, zieht sich jedoch hin.

Das Refugio kommt in Sichtweite. Zwei Anstiege liegen indes noch dazwischen. Eineinhalb Stunden später als gedacht treffen wir an der Hütte ein. Wlady erwartet uns mit einer Suppe zur Stärkung. Er drängelt etwas wegen der Verspätung. „In Riobamba wartet eine Mitfahrgelegenheit nach Quito auf euch.“ Uns stecken aber 60 Kilometer und 4000 Höhenmeter aus den letzten Tagen in den Knochen und so lassen wir uns die Zeit, die wir brauchen.

Die Mitfahrgelegenheit in Riobamba hat sich ebenfalls verspätet. Der Fahrer gibt Gas. Am späten Nachmittag sollen wir Quito erreichen. Auf der Autobahn stoppt uns jedoch die Polizei wegen eines defekten Lichts und hält uns eine gefühlte Ewigkeit fest, sodass wir erst am Abend in der Stadt ankommen.

Cuyabeno im Amazonas

Die daraus resultierende kurze Nacht stört uns wenig. Schließlich erwarten uns vier erholsame Tage im Amazonas. 35 Minuten Flug, zwei Stunden Busfahrt und weitere zwei Stunden Bootsfahrt später stehen wir im tiefen Urwald vor einer schönen Lodge.

Zur Begrüßung gibt es ein köstliches Mittagessen, und wir freuen uns auf einen entspannten Nachmittag. Doch der ist nur der spanischsprachigen Gruppe gegönnt. Wir sollen uns der englischsprachigen anschließen und die startet sofort zu einer Tour.

Gummistiefel und Regenponcho werden verteilt. Dabei hatten wir uns geschworen, beides in diesem Urlaub nicht mehr anzufassen. Regenbeginn und Tourstart fallen dann auch punktgenau zusammen. Wasser läuft in den Poncho, der Ausflug endet frühzeitig.

Am Abend hört es auf zu regnen, und wir brechen zu einer Nachtwanderung auf. Unsere Ausbeute: das Bein einer Tarantel in ihrer Höhle und ein blattförmiger Grashüpfer.

Unterwegs im Dschungel von Ecuador

Der folgende Tag beginnt sportlich. Einer kurzen Bootsfahrt folgt eine dreistündige Wanderung durch den Dschungel, begleitet von viel Regen und Schlamm. Diesmal ist die Ausbeute an Entdeckungen größer als gestern Abend: Eine große, wegen ihres Methangasgehaltes blubbernde Wasserlache; wir kosten Chininrinde und Ameisen, die im Innern eines Astes leben und auf der Zunge wie Brause prickeln. Unter dichtem Laub entdeckt der Guide einen Pfeilgiftfrosch, balanciert ihn auf einem Blatt und setzt ihn vorsichtig zurück. „Tödlich in Minuten“, sagt er leise.

Zurück geht es per Boot – ohne Motor, nur mit Paddeln. Anfangs paddeln wir eifrig, aber schon bald lässt die Kraft nach. Schließlich schleppt uns ein Motorboot ab, damit das Essen nicht kalt wird.

Am Nachmittag wollen wir endgültig entspannen. Nach zwei Stunden werfen wir das Vorhaben über Bord: Eine Bootstour durch das Labyrinth des Deltas lockt.

Der Kahn kreuzt durch das surreal schöne Delta. Eine Baby-Boa rekelt sich auf einem Baumstamm, Delfine jagen Fische, kleine Kaimane liegen in Ufernähe auf der Lauer, in Baumwipfeln hängen Faultiere, die sich sogar bewegen.

Der letzte Tag im Amazonas

Heute bleiben wir ganz sicher in der Hängematte liegen. Am späten Nachmittag spricht uns ein Guide an: „Wollt ihr mitkommen?“ Wir fragen gar nicht erst wohin und antworten entschieden mit: „Nein.“

„Wir angeln Piranhas“, entgegnet er. Sofort springen wir aus der Hängematte und gehen zum Boot.

Schon nach kurzer Fahrt wirft der Guide die Angel, ein biegsamer Ast mit einem Haken, an dem ein Stück rohes Fleisch hängt, aus. Schnell beißt ein Piranha an. 30 Minuten können die Fische an der Luft überleben. Das reicht, um eine eindrucksvolle Präsentation der scharfen, spitzen Zähne zu erhalten: Der Guide nutzt ihn als Heckenschere und lässt ihn schmale Äste durchbeißen.

Vom Regenwald in den Nebelwald von Ecuador

Nach dem Amazonas zieht es uns in den Nebelwald von Mindo. Eine Nacht in Quito dient als Zwischenstopp, dann geht es weiter.

Mindo ist von Quito aus in zwei Stunden zu erreichen. Anderthalb Stunden davon kurvt der Bus über Serpentinen durch das grüne Bergland. Nichts für empfindliche Mägen.

Unsere Unterkunft liegt in einem weitläufigen Garten. Die Gastgeber kümmern sich herzlich um das Wohl ihrer Gäste. Zum Frühstück gibt es Bolón de Verde: frittierte Kochbananenbällchen mit Käsefüllung. Lecker, aber schwer im Magen liegend.

Acht Kilometer von Mindo entfernt schwebt ein Drahtkorb über die Baumwipfel eines tiefen Tales. Vor dem Einstieg erfolgt eine Registrierung jedes Mitfahrenden. Auf der anderen Talseite führt ein steiler Wanderweg zu fünf idyllisch hintereinanderliegenden Wasserfällen, die verborgen zwischen moosbewachsenen Felsen liegen. Marc wagt unter einer Kaskade ein Bad im eiskalten Nass.

Mein Magen hat das opulente Frühstück immer noch nicht verdaut und so geht es nur langsam voran. Im Quartier muss ich mich hinlegen. Marc geht in die Apotheke. Die Kommunikation geht besser als gedacht. Mit ein paar Brocken Spanisch, viel Mimik und Gestik erklärt er, dass er ein Magenmittel braucht. Die Apothekerin antwortet mit „Buff“, formuliert mit ihren Händen eine Explosion und gibt ihm die gewünschten Tabletten. Am nächsten Tag bin ich wieder fit.

Ein Vormittag in Mindo

Bevor der Bus nach Quito abfährt, haben wir noch Zeit für den Besuch von Kolibrigarten und Schmetterlingshaus. Die meiste Zeit verbringen wir bei den Faltern. Sie lassen sich leicht mit zerquetschten Bananen anlocken, setzen sich zutraulich auf T-Shirt und Schultern; ein frisch geschlüpfter Falter trocknet seine Flügel auf meinem Arm.

Hauptstadt inmitten von Vulkanen

In Quito haben wir ein Apartment in der Nähe des Plaza de Foch gemietet. Die Gegend gilt als touristisch und gefährlich, doch die Polizei ist präsent, und wir fühlen uns auch in den stilleren Seitenstraßen sicher.

Unser letzter Tag in Ecuador gehört der historischen Altstadt. Ihr Mittelpunkt ist die Plaza Grande mit Sehenswürdigkeiten wie dem Präsidentenpalast und der Kathedrale. Vor dem Palast findet gerade eine Militärparade statt. Wir halten sie zunächst für eine Übung, da sie ständig unterbrochen wird: zu oft werden Beine nicht hoch genug gehoben, Gewehre fallen zu Boden, die Kapelle spielt das falsche Stück. Doch es ist tatsächlich die offizielle Parade.

Wir gehen zur Kathedrale. Kirchen in Quito beherbergen gleichzeitig ein Museum, sodass immer Eintritt gezahlt werden muss. Irgendwie können wir jedoch das Museale in der Kathedrale nicht finden. Dafür gibt es eine sehr enge Wendeltreppe hinauf zur Kuppel. Drei Eisenstäbe versperren die letzten Stufen. Ähnlich wie beim Limbo bewegen wir uns zwischen ihnen hindurch. Der sportliche Einsatz hat sich gelohnt. Der Blick über die Stadt ist großartig. Wir erklimmen noch die letzten Stufen an den Kuppeln und genießen die Rundsicht bis zu den Bergen in der Ferne.

Zwei weitere Kirchen wollen wir noch besichtigen. Für den Eintritt in die Jesuskirche ist ein üppiges Entgelt fällig. Mit Gold überladen präsentiert sie sich im Inneren. In der Kirche San Francisco ist dagegen nur der Altar vergoldet, die Schnitzereien an den Wänden und der Decke sind jedoch genauso spektakulär. Sie sind ein Zeugnis jener Zeit, in der die Spanier mit Pracht und Prunk missionierten.

Zum Abschluss steigen wir auf den Hügel El Panecillo. Auf seiner Spitze steht eine Aluminiumstatue der Jungfrau Maria, die ein wenig der Christusstatue auf dem Corcovado in Rio de Janeiro nachempfunden ist.

Von der Spitze des Hügels blicken wir über die endlose Stadt, bis unser Blick an den Türmen der Basilika hängen bleibt.

Wir fahren hin. Die größte neugotische Kirche Amerikas ist eingerüstet, doch das Innere beeindruckt durch schlichte Eleganz.

In Quito trennen sich unsere Wege. Während Marc heimfliegt, reise ich weiter nach Panama.